2023年9月30日

ブログ 敦賀市議会

81件の基本質疑を終了。

昨日、10時より開催した敦賀市議会 予算決算常任委員会(全体会)では、令和4年度決算に関する基本質疑が行われ、事前通告のあった81件について、順次質疑を進めました。

その内訳は、総務部6件、企画政策部5件、市民生活部9件、福祉保健部20件、産業経済部13件、観光部10件、建設部3件、都市整備部4件、水道部1件、教育委員会10件。

また、私のほうは、以下の6事業について質疑。

①庁舎整備事業費(総務部)

②移住定住促進事業費(企画政策部)

③民間処分場搬入団体未納対策事業費(市民生活部)

④新規就農者育成支援事業費(産業経済部)

⑤観光協会事業費補助金(観光部)

⑥国道8号敦賀防災事業費(建設部)

全体会では、自分が所属する分科会の所管事項は質疑できないルールとなっているため、私の場合(文教厚生分科会)は、福祉保健部、教育委員会、敦賀病院関係は除くことになる訳ですが、今回はたまたま、各部1つづつ質疑することに。

①では、当初予算と補正を合わせた費用の内訳や一般財源・基金の財源調整の考え方、②では、各種施策の実績と移住者(転入者)が増加傾向にあることに対する評価、⑤では、観光協会側の運営経費に対する市からの補助金の割合、実績査定の考え方、⑥では、国道8号敦賀防災事業の必要用地に対する取得した用地の割合などについて確認しました。

私の考えでしかありませんが、予算審査の場合、「この事業の内容は?」「費用の内訳は?」といった、いわゆる「単純質問」でも成り立つ訳ですが、決算審査の場合は、事業の内容は当初・補正予算で認めており、既に執行されたものに対し審査する訳ですから、視点はまさに「投じた予算(税金)が効果的に使われたのか」、「掲げた目標に対する達成度は」となるもの。

すなわち、そのことを確認しようと思えば、単一の決算書だけでなく、過去の決算書や予算書、さらには以前の理事者答弁などとも照らし精査する必要があるため、かなりの事前準備を要するものであり、審査する側の議員の力量が問われるところ。

付箋だらけの決算書をお持ちの議員各位を拝見しますと、まさにそうした気持ちで臨まれているものと感じた次第ですが、この基本質疑を通じて確認されたことが、来週10月2日に開催される「分科会」でさらに、深掘りの審査につながればと思います。

そんなこんなで、全ての質疑を終え、全体会が閉会したのが17時半前。

対応された理事者の皆様も大変お疲れ様でした。

その後は、同じ会派の議員さんと暫し懇談し、市役所を出ると見事なお月さま。

昨日は「中秋の名月」でした。

中秋の名月といえば「おくのほそ道」と松尾芭蕉。

ここ敦賀で中秋の名月を見るために訪れたのに、あいにくの天候で見れなかった松尾芭蕉が詠んだ句。

名月や北国日和定めなき

これまでも何度も紹介していますが、この句は単に「残念」な気持ちを表すのではなく、見れなかったことで、自分の頭の中に名月を浮かべることができたことを楽しんだ句とされています。

敦賀でこの句を残してくれたことは何かの由縁。

芭蕉さんのポジティブシンキングで、今後も前向きに活動にあたりたいと思います。

【帰宅後、自宅で撮った「中秋の名月」。芭蕉さんにも見せてあげたいと思うほど見事な輝きでした。】

2023年9月29日

ブログ 原子力 政治

終盤戦に入った敦賀市議会9月定例会ですが、本日、週明け月曜日と予算決算常任委員会を開催し、令和4年度の決算審査を行います。

本日10時からの全体会に向けては、27日に基本質疑の事前通告を終え、結果、81件の質問が挙げられています。

私も6件の質問を予定しておりますが、他の議員の質疑もしっかりと拝聴し、議会全体として、次に続く分科会での深掘り審査につなげねばと思う次第です。

さて、昨日は原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物の最終処分について、長崎県対馬市長が文献調査に応募しない旨、表明したことを記載しましたが、市長の判断のひとつにあったのが「風評への懸念」。

これまで何度も述べてきました「科学が風評に負けてはならない」と照らせば、本当に残念としか言いようがありませんが、一方、毅然とした態度で反論を続けているのが日本政府。

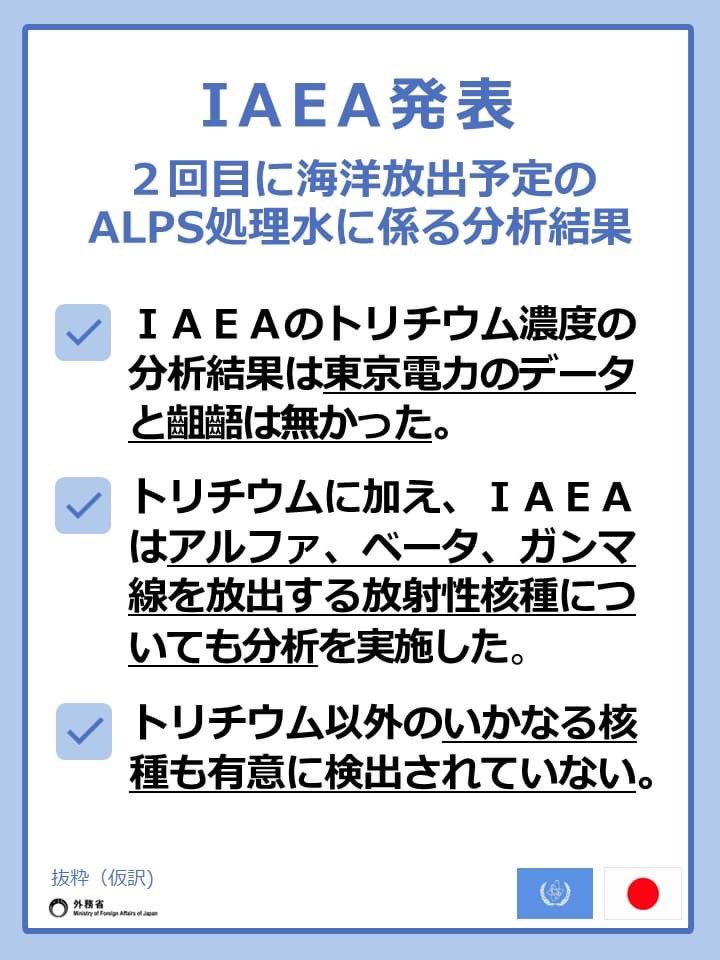

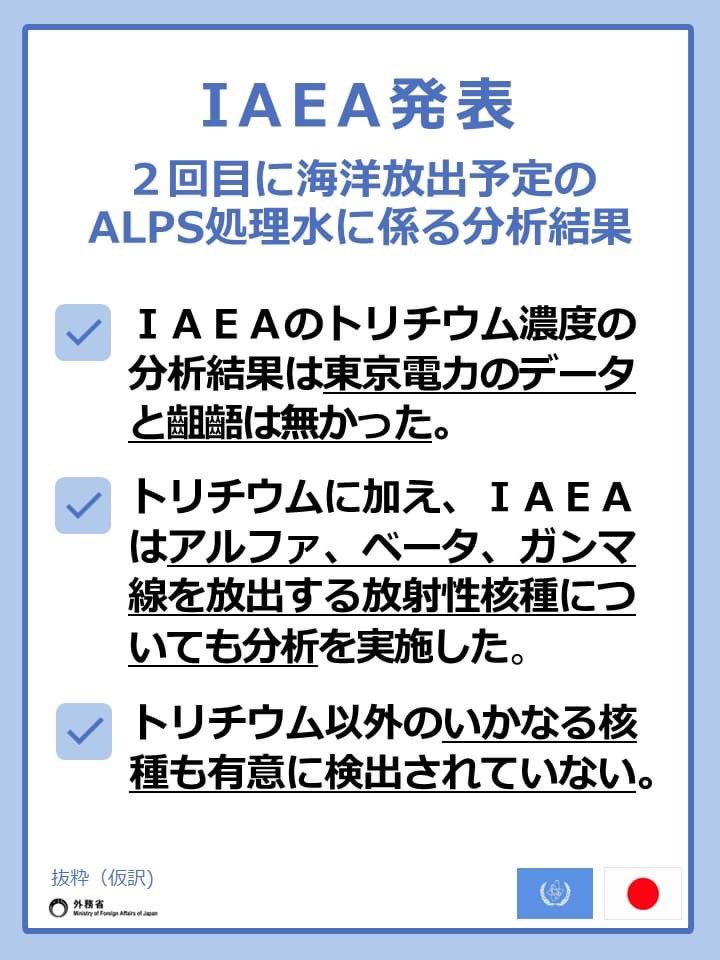

福島第一原子力発電所のALPS処理水海洋放出に関し、とりわけ国際世論を巻き込んで、科学的に問題ないことを広めるべく取組みが続けられています。

その一例が、既に新聞記事にもなっている国際原子力機関(IAEA)の第67回通常総会における高市早苗内閣府特命担当大臣の発言。

※以下、主に「原子力産業新聞」の記事を引用

9月25日から29日までの日程でオーストリアのウィーン本部で開催されているIAEA総会においてはまず、開会の冒頭でR.M.グロッシー事務局長が演説し、8月から福島第一原子力発電所のALPS処理水の海洋放出が始まり、IAEAが独自に客観的かつ透明性のある方法でモニタリングと試料の採取、状況評価等を行っていると説明したうえで、この先何10年にもわたり、IAEAはこれらを継続していく覚悟であるとの考えが示されました。

これに続く各国代表からの一般討論演説では、日本から参加した高市大臣が登壇。

核不拡散体制の維持・強化や原子力の平和利用、ALPS処理水の海洋放出をめぐる日本の取組み等を説明し、とりわけALPS処理水の海洋放出に関しては、処理水の安全性に関してIAEAの2年にわたるレビュー結果が今年7月に示されたことに言及。

処理水の海洋放出に関する日本の取組みは関連する国際安全基準に合致していること、人および環境に対し無視できるほどの放射線影響となることが結論として示された点を強調しました。

【IAEA総会で発言する高市大臣(日本原子力産業協会のX(旧Twitter)より引用)】

高市大臣はまた、日本は安全性に万全を期した上で処理水の放出を開始しており、そのモニタリング結果をIAEAが透明性高く迅速に確認・公表していると説明。

放出開始から一か月が経過して、計画通りの放出が安全に行われていることを確認しており、日本は国内外に対して科学的かつ透明性の高い説明を続け、人や環境に悪影響を及ぼすことが無いよう、IAEAの継続的な関与の下で「最後の一滴」の海洋放出が終わるまで安全性を確保し続けるとの決意を表明しました。

同大臣はさらに、日本の演説の前に中国から科学的根拠に基づかない発言があったと強く非難。

この発言に対し、「IAEAに加盟しながら、事実に基づかない発言や突出した輸入規制を取っているのは中国のみだ」と反論しており、「日本としては引き続き、科学的根拠に基づく行動や正確な情報発信を中国に求めていく」と訴えました。

国際会議の中で「中国のみだ」と主張したことは、かなりのインパクトがあったと思いますが、中国を孤立化させることで、日本の正当性を明らかにできたのではと、高市大臣の態度と発言を大いに評価するところです。

なお、4年ぶりに行われたオープニングセレモニーでは、日本原子力産業協会の新井理事長による乾杯が行われ、福島県浜通り地方の日本酒が来訪者に振舞われるなどしたとのこと。

日本政府の固い決意と合わせ、旨い福島のお酒の味が、各国の皆さんの印象に残ったのであれば、なお幸いに思った次第です。

【2回目の海洋放出を前にIAEAが公表したコメント。今回の総会を通じ、世界の共通認識になったものと思います。】

2023年9月28日

ブログ

長崎県対馬市の比田勝市長が昨日、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の文献調査を受け入れないと表明。

市議会の議場で「市民の合意形成が不十分だ」と述べ、一次産業や観光業に風評被害をもたらすとの懸念が強く、市民の分断が深まるのを回避したことが理由とありました。

産経新聞では、最終処分に詳しい東北大の出光一哉特任教授(原子力工学)の取材記事が掲載され、「地層処分がどのようなものか、住民が理解する機会を失うことになり失望した」と。

既に文献調査を進めている北海道寿都町、神恵内村に続き、他の(応募を検討している)自治体にも勇気を与えると期待していただけに残念。文献調査を受け入れることで、住民が安全性についてこれから学ぶ機会になったはずだ。

最終処分について国民に十分な情報が届いていない。間違った情報を基にした反対や、風評被害を心配するあまりの反対が多く、正しい情報がなかなか広がらないもどかしさを感じる。最終処分とはどういうものかを理解して欲しい。

まったくもって私も同じ気持ちですが、文献調査=最終処分地受入れではなく、あくまでも可能性を調査するものであるとともに、調査の応募に対し、市議会は賛成多数の意思を示していただけに残念でなりません。

さて、最終処分の問題はまさに、原子力の分野における国策としての大きな課題ですが、エネルギー政策と並び、国家の根幹にあるのが外交防衛。

昨日は、会員として所属する「敦賀防衛懇話会」の一員として、今津駐屯地(滋賀県)で開催された「第10戦車大隊戦車射撃見学会」に参加してまいりました。

敦賀から車で約40分ほどの位置にある今津駐屯地は、昭和27年10月に開庁。

以来、幾多の新編や改編を重ねて、現在では、第3偵察戦闘大隊、第3後方支援連隊第2整備大隊偵察戦闘直接支援隊、第10戦車大隊、第10後方支援連隊 第2整備大隊戦車直接支援隊、中部方面移動監視隊、中部方面無人偵察機隊、駐屯地業務隊及び諸隊と、大変多くの部隊が駐屯しています。

また、中部方面隊の最大規模の演習場で、様々な部隊が年間を通じて射撃や各種訓練を行っているのが今津駐屯地となります。

今回は、第10戦車大隊の改編にあたり、部隊の74式戦車が今年度末をもって退役するということで、最後の実弾射撃訓練を拝見しました。

広大な演習場(射場)を前に、4両の通称「ナナヨン」戦車が登場し、途中、砲弾不発などの不具合があったものの、胸にズドンと響く波動とともに、的確に標的を捉えるなど、最後の雄姿を見ることができました。

【射場に登場した「74式戦車」】

現役最古参の国産戦車である74式戦車は、1974年より配備が開始された冷戦期の主力戦車(主砲:105ミリ)。

今津駐屯地には、当時配備されていた初の国産戦車「61式戦車」に代わり、平成元年に74式に換装され、現在に至ります。

他の師団、大隊も同様、姿を消すということになりますが、来年度以降は陸上自衛隊が運用する戦車は「90式戦車」と「10式戦車」の2種類になる予定とのこと。

配備が開始された1974年は、私が生まれて2年後のこと。

国産二代目の主力戦車「ナナヨン」の約半世紀に亘る任務に敬意と感謝を申し上げるとともに、自衛隊が保有する装備の新型化や近代化、さらには隊員確保のためにも、防衛費の増額は必要不可欠なものと感じる一日となりました。

【駐屯地から射場まではこのトラックの荷台に乗って移動。わずかながら自衛隊員の気持ちを味わいました。】

2023年9月27日

ブログ 活動報告

本日はまずお知らせから。

先週行われました敦賀市議会の一般質問ですが、議会インターネット中継の録画放映が順次配信されています。

昨日確認すると、私が質問した2日目(9月20日)までアップされていましたので、関心のある方は以下リンクよりご覧いただければと思います。

→敦賀市議会インターネット中継はこちらから

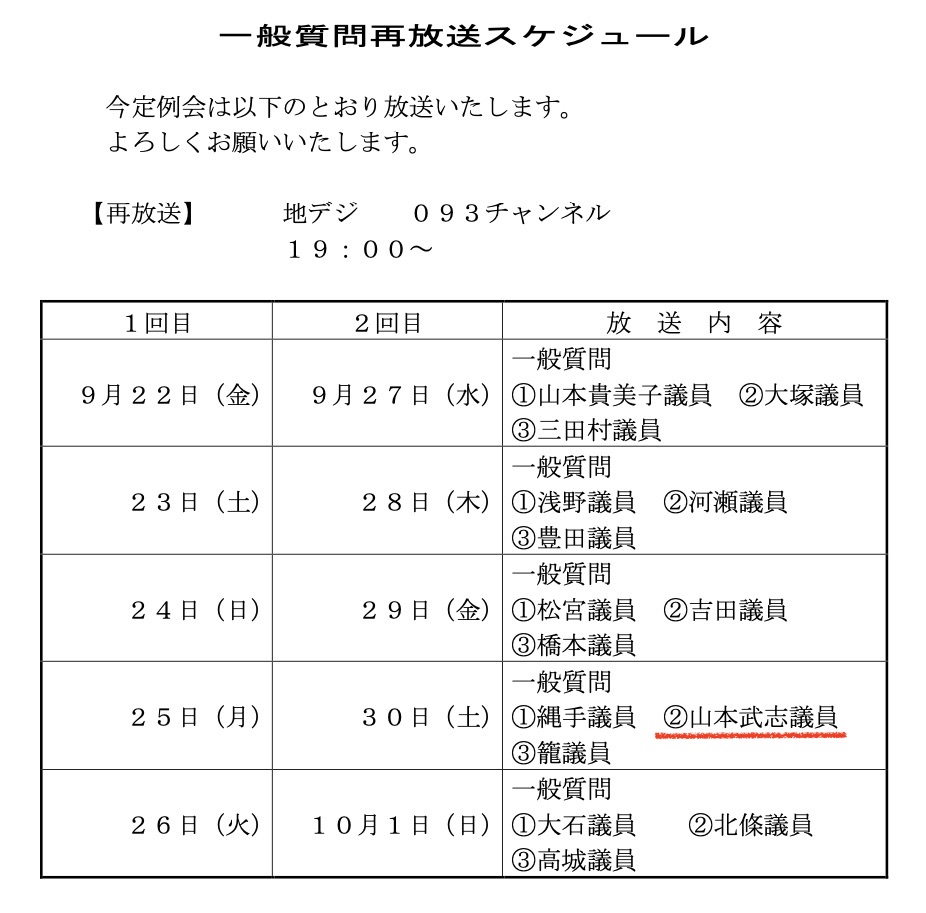

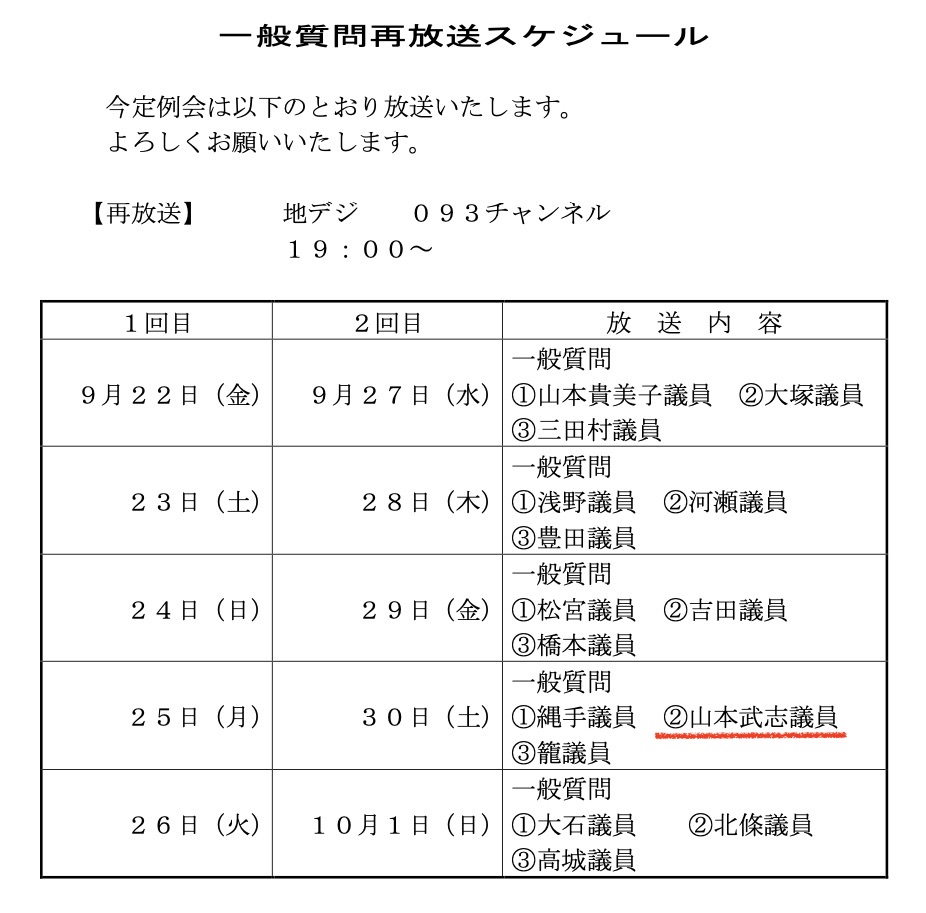

また、以前にご紹介しました、嶺南ケーブルネットワーク(RCN)議会チャンネルでの一般質問再放送ですが、こちらを視聴いただいた方から評価の声をいただいているところ。

労働組合の役員経験が長い私ですが、賃金や労働条件など、厳しい労使交渉で培ったことが礎となり、一般質問においても「答えとして何を引き出したいのか」を明確にし、現場のリアルを把握のうえ、極力客観的なデータをもってロジカル(論理的な・筋の通ったとの意)に議論することを心掛けていますが、昨日お声掛けいただいた方からはまさに、そうした視点で良い意味での評価をいただき、嬉しく感じたところ。

と言いつつ、時には感情論で話してしまうこともありますが、やはり、皆様から頂戴した税金は「血税」。

これを財源として運営する行政に動いてもらうには、明確な「根拠」や「理由」が必要なのだと思います。

ついては、今後も引き続き、時には浪花節も織り交ぜながら、建設的且つロジカルな意見提起に努める所存です。

さて、原子力発電所、新幹線対策、廃棄物対策と3つの特別委員会を終えた9月定例会ですが、29日(金)には全体会、10月2日(月)は分科会と、令和4年度の決算審査を行う予算決算常任委員会が開催されます。

基本質疑を行う29日の全体会は「事前通告式」で本日13時に締め切られますが、私の方は昨夕に6件の通告書を提出。

どの議員も同じかと思いますが、質問を挙げるに至っては、分厚い決算書や成果など記載した概要書、監査報告書を確認したうえで、前年度あるいは前前年度の決算書や予算書などと睨めっこし、予実績の比較、決算-決算での比較、事業の目的が達成されたのかなど、それぞれの視点からチェックを行うもの。

その中から、基本質疑に挙げるべきものを精査をし、今回6件に絞って通告した次第です。

「決算の数字にこそ、事業の成果が表れている」と議員になった頃の研修で教わりましたが、今回もそうした思いのもと審査に臨む所存です。

通告書を議会事務局に提出し、ひとつ気持ちに区切りがついたところで、その後は街頭活動に。

昨日は初めて、丸亀製麺前(ローカルでスミマセン)の交差点にて街頭演説を行いました。

まずは、以前にお断りに伺った際、快く駐車場を貸してくれたコンビニの店主に感謝。

市役所通りと新旧木崎通りがぶつかる5差路は、いつもの粟野交番前とは格段に交通量が多い交差点でしたが、窓を開けて応援してくれる方もいて元気をもらいました。

やはり、“野に出でよ鍬を持て”ですね。

今後もこの精神でコツコツと頑張りますので、皆様方におかれましてはぜひ、叱咤激励のほど宜しくお願いいたします。

【丸亀製麺前の交差点にて。写真は、ちょうど通り掛かった会社の後輩に撮っていただきました。】

2023年9月26日

ブログ 北陸新幹線

昨日は月曜日ということで、恒例の粟野交番前での街頭演説を行いました。

朝夕はめっきり涼しくなり、話していて汗が流れることもなくなりましたが、日中との寒暖差や夏の疲れから、体調がイマイチという方もチラホラ。

何を置いても健康が一番ですので、無理せず、栄養と睡眠をしっかり摂って、本格的な秋の訪れを楽しみに過ごしましょう。

さて、北陸新幹線の話題が多くなっているこのブログですが、ちょうど昨日14時には、「敦賀駅舎の建築工事完了」を鉄道・運輸機構がプレス(報道発表)しました。

【東口から見た北陸新幹線 敦賀駅。整備新幹線最大級の駅舎はやはり壮観。(やまたけ撮影)】

早速、発表されたプレスを見てみますと、「北陸新幹線 敦賀駅 駅舎の建築工事が完了!」のタイトルにて、金沢・敦賀間の6駅全ての駅舎建築工事が完了したとありました。

リード文には、

敦賀駅は敦賀市提案のデザインコンセプトである「空にうかぶ 〜自然に囲まれ、港を望む駅〜」を表現した駅舎となりますが、このたび鉄道・運輸機構(JRTT)における本駅舎の建築工事が完了いたしました。これにより、金沢・敦賀間の6駅全ての駅舎建築工事が完了したことになります。

当駅は新幹線と在来線を結ぶ重要な乗換え駅です。このため、当駅の構造は上から順に新幹線 ホーム(島式2面4線)、乗換えコンコース、在来線特急ホーム(島式2面4線)の3層構造になっており、駅舎の高さは約37mです。また、乗換え利便性に配慮した昇降設備としてエスカレーター26基、エレベーター6基や乗換え改札機19通路を備えた整備新幹線最大規模の駅となります。

との記載に続き、「敦賀らしさ」を配した駅舎の特徴を写真付きで紹介されていましたので、ぜひ以下リンクよりご覧いただければと思います。

→鉄道・運輸機構 報道発表「北陸新幹線 敦賀駅 駅舎の建築工事が完了!」資料はこちら

本日はいよいよ、実際に北陸新幹線で使用されている「W7系」による車両走行試験が始まります。

未明に白山総合車両所を出発する予定とあり、敦賀車両基地まで最高110km/hで走行するとのことなので、既に福井県内を走っているのではないかと。

敦賀駅の到着時間は分かりませんが、今朝は少し早く家を出て新幹線駅周辺に行き、出勤前に「W7系」初入線のワクワク感を感じてきたいと思います。

2023年9月25日

ブログ まちづくり

敦賀勢同士の決勝戦を期待した秋の高校野球福井県大会ですが、敦賀気比、敦賀ともに敗れ叶わず。

勝負の世界。そう上手くは行きませんね。

決勝戦は9月30日に北陸vs福井商業にて行われますが、その後、10月14日からの秋季北信越大会に、敦賀の2校を合わせた4校が出場することとなっています。

まだまだ「センバツ」への期待はつながっていますので、次は北信越で勝ち上がって欲しいと思います。

さて、話しは変わり、先の一般質問では、市の最上位にあたる計画で、米澤市長となり今年度末までに見直すとする「総合計画」について質問しました。

今回の見直しでは、従前の審議会形式を採らず、市内の各団体や学生らとのワークショップなどを通じ、計画に意見を反映していくとの考えが示されているところですが、これに私は、「(条例にもある)審議会形式としないのであれば、計画そのものを見直しすることやその方法について、予め市民の皆さんにお知らせする必要があるのではないか。」と意見し、市からは「検討する」との答弁があったところ。

その言葉から、どこかの時点で対応いただけるであろうと受け止めていましたが、昨日、市のホームページを見ると9月22日付けで「新しい総合計画の策定に向けて」のタイトルがトピックス欄にあり、早速覗いてみると、まず趣旨として「敦賀市は、2024年3月16日(土曜)に決定した北陸新幹線敦賀開業をはじめ、大きな転換期を迎えています。こうした中、市民生活の豊かさ向上や市の発展に向け、新しい総合計画の策定に着手しています。新しい総合計画は、環境の変化に柔軟に対応できる機動性を持たせるとともに、市が何を目指しているのかを市民の皆様に分かりやすく示す計画として、策定する予定です。」とありました。

続いて、これまでの「総合性重視」から、今回は「機動性重視」の総合計画にすることなど「新しい総合計画のポイント」、さらには「策定スケジュール(予定)」が分かりやすく記載されていました。

ぜひ、以下のリンクよりご覧いただきたいと思いますが、私の意見を受けて対応されたのかどうかは別として、こうして然るべきタイミングで市民の皆様に意思を伝えようとする姿勢を嬉しく感じた次第です。

→「新しい総合計画の策定について」(敦賀市HP)はこちら

広く市民の意見を聞いて策定する。

つまりは、一部の識者や関係者ではなく、市民皆で作り上げようとするのが、今回の「新しい総合計画」かと思いますので、今後の市民参加型のワークショップには、ぜひ皆様も積極的に参加いただければと思います。

一昨日の北陸新幹線初入線など、こうして前向き、いや「上向き」に進む敦賀を感じながら、昨夕は久しぶりに金ケ崎緑地にお散歩に。

ボードデッキでは新婚さんの撮影会でしょうか。

ウェディングドレス&タキシード姿に幸せをお裾分けいただきました。

心身ともに鋭気を養ったこの週末。

中盤から後半戦に向かう9月定例会を始め、引き続きしっかり活動してまいります。

【夕陽に照らされる金ケ崎緑地のボードデッキ。癒される風景のひとつです。】

2023年9月24日

ブログ 北陸新幹線

来春の選抜高校野球大会につながる北信越地区高校野球福井県大会は昨日、準々決勝が行われ、敦賀気比が鯖江を10-0(6回コールド)、敦賀が奥越明成を2-1(延長10回サヨナラ)で下し、準決勝進出を決めるとともに、北信越大会の出場権を得ました。

本日行われる準決勝で敦賀気比が北陸に、敦賀が福井商業にともに勝ち、敦賀勢同士の決勝戦となることに期待高まるところ。

いずれにしても、敦賀は「球都」と呼ばれる野球どころであり、そのことを誇りに全力プレーする姿を応援したいと思います。

さて、高校野球でも「敦賀」の名が紙面を飾っているところですが、昨日は福井県のみならず、民放各局の全国版ニュースにも「敦賀」の名が紹介されました。

それは、言わずもがな北陸新幹線。

「来年3月16日の北陸新幹線開業に向け、新幹線車両を使用した走行試験が9月23日、金沢―『敦賀』間の約125キロで始まりました。」とアナウンサーが紹介し、県内初入線となった初日、JR東日本の新幹線電気・軌道総合検測車「East i(イーストアイ)」が走り、レールや架線、信号設備に異常がないか確認したことや、福井県内の「北の玄関口」となる芦原温泉駅で歓迎式典が開かれた様子が映像で放映されていました。

1973年の整備計画決定から半世紀を経て、新幹線車両が県内に乗り入れる歴史的瞬間が昨日ということで、もちろん私もこの瞬間を見逃すまいと、見るならココと決めていた「敦賀駅前立体駐車場」の屋上へ向かいました。

X(旧Twitter)情報にて、大幅に遅れ気味ということは把握しておりましたので、20時過ぎに立体駐車場に向かうと、屋上までほぼ満車。

何とか駐車をし、最上階に行くと、既に多くのギャラリーが待ち構えていました。

本格的なカメラをセットした「鉄っちゃん」が数名いましたが、ほとんどが親子連れやご家族で、小さなお子さんからお年寄りの方までが、新幹線入線の「歴史的瞬間」を楽しみに来られていたことに、私も嬉しくなりました。

【多くのギャラリーが待つ駅前立体駐車場屋上の様子】

「もう5時間待っている」との声も聞こえましたが、待つこと約1時間半。

福井方面の深山トンネルを抜け、21時26分。

イーストアイが「新時代」の光を灯しやってきました。

皆さんとも感動を共有したいので、以下に動画を添付します。

【画面の左端、ほのかに光るのがイーストアイ】

イーストアイは、トンネル出口の停止信号付近で最終確認し、いよいよ敦賀駅ホームに入ってくると聞き、注視していましたが、何と下り線14番線に入るシーンはこの場所から見えず、21時50分頃にいつの間にかホーム入りしたとの「X」でのポスト(投稿)を見て落胆しましたが、それは自分の選択につき致し方なし。

下り線に入ってくる車両を見るなら「やまなみ口(東口)」と覚えておくことといたします。

その後、新幹線ホームから車両基地に向かうところまで確認し帰宅した次第です。

【新幹線ホームを出て、一旦車両基地に向かうイーストアイ】

次は26日から始まる「W7系」の走行試験。

関係者の皆様には引き続き、安全第一での走行試験をお願いするとともに、次は見逃すことのない位置取りで、記念すべきシーンを目に焼き付けたいと思います。

2023年9月23日

ブログ 北陸新幹線

昨日の敦賀市議会は、10時より常任委員会を開催。

私が委員長を務める文教厚生委員会は何と、今定例会においては付託された議案がなく、ベテランの先輩議員をもってしても、あまり記憶にないという珍しい状況。

とはいえ、議案審査はないものの、この9月定例会では年に1度、所管する指定管理者の運営状況を確認するため、教育委員会、福祉保健部から順次説明を受けたほか、10月に予定している行政視察への議員派遣を確認し、委員会を終えました。

また、夕方は街頭へ。

今回は、拡声器の電池をバッチリ新品に交換し、万全の状態で約30分、20日に行った一般質問の内容などをご報告しました。

通行中のお車からは、車内からのお声掛け、お手振りなどいただき感謝。

それにしても、日が暮れるのがすっかり早くなり、ぼちぼち顔が見えなくなってきた18時前には撤収した次第です。

日が短くなったといえば、今日は「秋分」。

立秋から始まる秋の中間点で、春分と同じように、昼と夜の長さが同じになる頃。

この日を境にだんだんと夜が長くなっていきますが、「暑さ寒さも彼岸まで」の言葉通り、お彼岸が終わるといよいよ秋ですね。

さて、そんな季節の変わり目の今日は、半世紀前に計画された北陸新幹線が福井県内に初入線してきます。

昨日の福井新聞では、「福井県初の『イーストアイ』がやってくる…北陸新幹線9月23日から走行試験」と題し、来年3月16日に開業する北陸新幹線金沢―敦賀間で、9月23日から走行試験が始まるとし、初日は新幹線電気・軌道総合検測車「イーストアイ」が金沢から敦賀まで走行する予定と紹介。

福井県内での初走行を記念して、芦原温泉駅で午前9時ごろから歓迎式が開かれるほか、走行試験は、建設主体の鉄道建設・運輸施設整備支援機構とJR西日本による「監査・検査」の一環で、12月9日までのうち約40日間、1日1往復程度走行し、軌道や架線、信号設備などに問題がないか確認するとありました。

【9月23日から北陸新幹線金沢-敦賀間を走行試験する「イーストアイ」(福井新聞WEBより)】

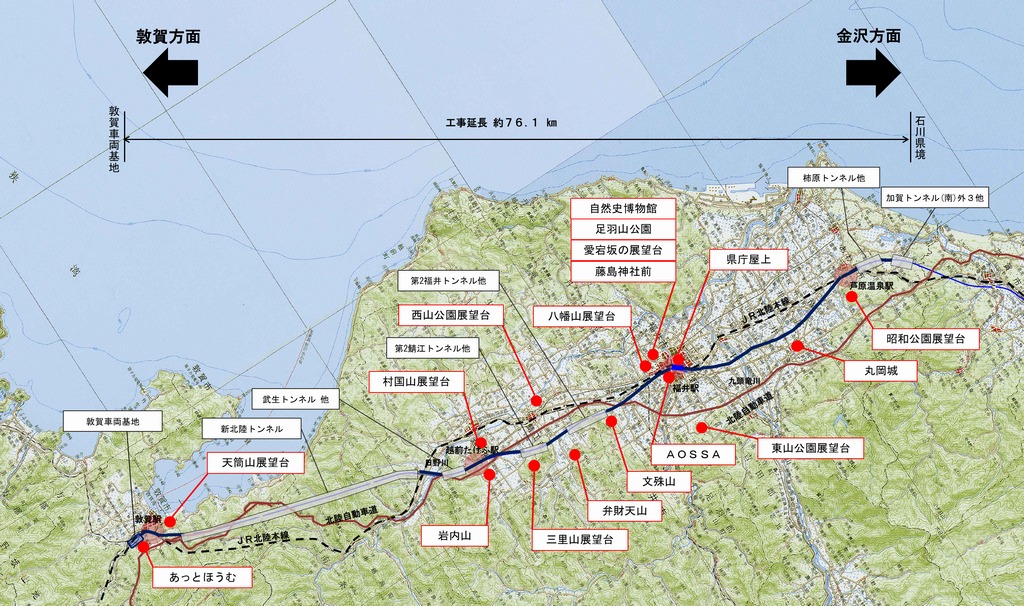

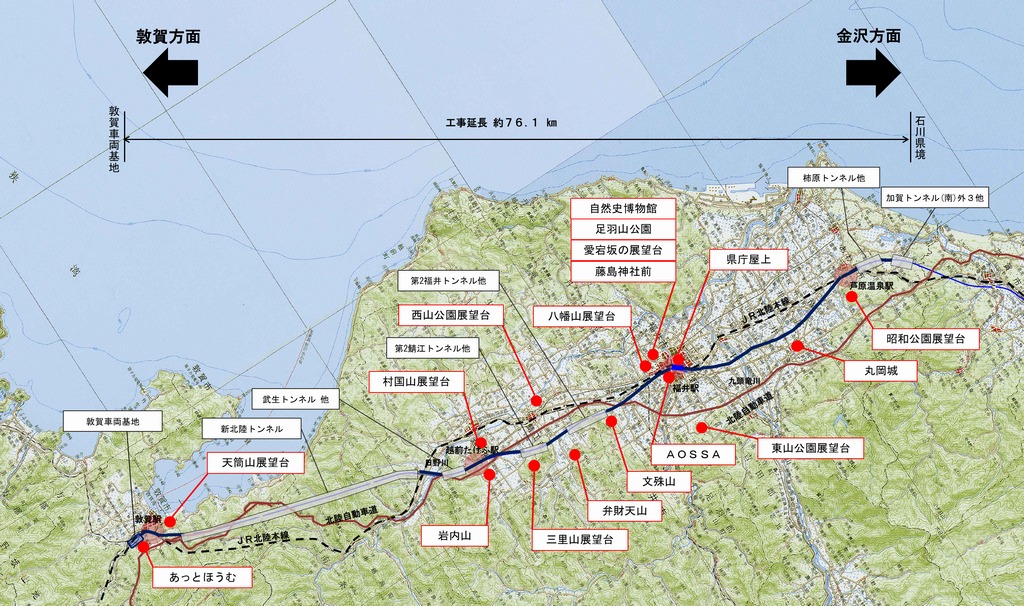

また、イーストアイは23日未明に白山総合車両所(石川県)を出発し、時速30~45キロで金沢駅から敦賀車両基地まで走行するとのことで、福井県は、走行中の北陸新幹線を見ることができる「視点場」を県のホームページで紹介しているとも。

敦賀市は、「あっとほうむ」、「手筒山展望台」が観覧スポットとして紹介されていましたが、こうして歴史的な出来事に立ち会えることを嬉しく思うところです。

と同時に、北陸で最も早く鉄道が敷かれた敦賀。

柳ヶ瀬トンネルの超難工事を経て、「長浜〜敦賀」が全線開通した1883年(明治17年)から数えて140年。

入線してくる新幹線に、努力を重ね偉業を達成した先人の姿を重ね合わせたいと思います。

(参考)福井県ホームページに掲載されている「福井県内で北陸新幹線が見える場所(視点場)」

2023年9月22日

ブログ 敦賀市議会

先の内閣改造において、首相補佐官に元国民民主党副代表の矢田稚子(わかこ)氏を起用したことに対しては様々な憶測を呼んだところですが、21日、高松市で講演した自民党の麻生太郎副総裁からは、賃上げ実現に向け労働組合の意見を反映させるためだと狙いの説明があったとのこと。

矢田氏は連合傘下の民間産業別労組「電機連合」出身の元参議院議員ですが、麻生氏は「経団連と賃上げの話をしているのが自民だ。連合との間を取り持って賃上げをしてくれと交渉している」と語ると同時に、連合の芳野友子会長とも賃上げについて話した経緯に触れ「率直に賃上げをできる体制をつくっているのが岸田政権だ」と強調したとのこと。

政局ごとと捉えれば、これを揺さぶりと言うのかと思いますが、「賃金が上がる経済の実現」は国民民主党が掲げる一丁目一番地の政策であり、矢田氏の持つパイプと能力を駆使して、目的に進むことを期待する次第です。

さて、敦賀市議会のほうは、昨日一般質問の最終日を迎え、4名が登壇。

質問者は、元職1名、1期目の方3名というバランスで、それぞれ、ご自身がお仕事として経験されたことを踏まえての意見を盛り込むなど、熱のこもった質問でした。

一方、どこでスイッチが入ったのか、理事者に対して激昂する場面もありましたが、これはいかがなものかと。

かくいう私も以前に、前市長の答弁に納得がいかず、思わず演台を叩いてしまったことがある(その際は、議会運営委員長に注意を受けました)ので偉そうに言えませんが、やはり議場は神聖なる場。

議会は言論の府であることを肝に銘じ、それ以降は、冷静な発言を心掛けているところですが、只でさえ反論権のない理事者を叱るようなシーンは見ていて気持ちの良いものではないもの。

人のふり見て…と言いますが、改めて教訓として認識した次第です。

一般質問が終わり、本日午前中は常任委員会が開催されます。

また、今晩からは、嶺南ケーブルネットワーク(RCN)議会チャンネル(CH093)にて一般質問の模様が再放送されます。

以下に放送スケジュールを掲載しますので、関心のある議員だけでもご覧いただければ幸いです。

2023年9月21日

ブログ 敦賀市議会

東京電力福島第一原子力発電所のALPS処理水海洋放出を巡り、北海道函館市議会は20日までに、「岸田文雄首相は漁業者らの反対の声を無視して実施した」として、直ちに中止するよう求める意見書を賛成多数で可決したとのニュース。

意見書では、政府と東電の対応について「漁業者と交わした『関係者の理解なしにいかなる処分も行わない』との約束を反故にした」と非難したうえで、「海洋放出を強行し、地元漁業の復興を阻害することは断じて許されない」と強調したとのこと。

対中国を念頭に、風評に屈しない気概をもって、国内世論を強固なものにしていくべきと考えていた私としては、非常に残念な意見書採択としか言いようがありませんが、民意を反映する議会でどのような議論があったのか、掘り下げて調べてみたいと思います。

さて、同じ議会でも、こちらは一般質問が続く敦賀市議会。

2日目の昨日は、6名の議員が登壇。

職員の職場環境づくり、金ケ崎緑地へのオーベルジュ誘致、防災力の強化や生理の貧困、サッカー場の必要性など、初日と同様、各議員の視点から、多岐にわたる質問がされました。

私もこの日の最終バッターで質問。

通告書に従い、1項目目として、今年度中に見直すとする市の最上位の計画「総合計画」の策定について、国の「地方版総合戦略の策定・効果検証のための手引き」を基に、(1)計画策定に向けた基本的考え方では、地域ビジョン(地域が目指すべき理想像)とは何か、市町村連携や具体的施策の明示の仕方や数値目標・重要業績評価指標(KPI)の設定、議会との関係、(2)検討体制、スケジュールでは、策定に向けた検討体制、具体的な策定スケジュール、策定の過程においてどういった住民、関係団体等に参画を求めるのか等について、質問、意見しました。

また大項目の2つ目「保育士のより良い職場環境づくりについて」では、保育士の労働環境に対する現状認識を伺ったうえで、近年の離職・新規採用者数、年齢構成の変化などをデータで把握したうえで、その課題解決に向けて、例えば、新規採用並びに年齢ギャップを少しでも改善する優位性ある市独自の取り組みとして、滋賀県野洲市の「野洲市三方よし人材バンク」などの施策を検討されてはいかがかと提案。

また、敦賀市の公立保育園では、国の保育士配置基準を十分にクリアしているものの、現場実態を踏まえた加配、さらには業務の負担軽減策として、保育士の本来業務(保育士でないとできない業務)に集中いただくためにも、日常的なトイレ掃除や除草、冬季の除雪対応などに関しては、他に委託する等の対応を講じられないかなど意見しました。

次期総合計画に関しては、米澤市長ご自身の思いや、この見直しでやりたいことの本質を伺うとともに、私の方からは、住民にもたらされた便益(アウトカム)に関する数値目標(KPI)の設定や検討プロセスを市民の皆さんにも広く知っていただくための周知をお願いするなど、しっかりと噛み合った議論ができたと感じています。

また、保育士の職場環境づくりについても、所管する福祉保健部長、人事や採用を担当する総務部長からそれぞれ、今ある課題を共有のもと、改善に向け、前向きに取り組むとの答弁がありました。

私としては、こうした答弁をいただいたことはもちろんですが、会派として、市内全園の保育士さんと意見交換して伺ったことを議会の場で届け、理事者の皆さんにしっかり受け止めていただけたことを嬉しく感じた次第です。

質問全体の自己評価としては、時間配分がどこかで狂い、もう少し保育士さんのパートで伝えたかったことがありましたが、建設的に意見することができたと思います。

これで、議員になって18回目の質問でしたが、何回やってもパーフェクトはないもの。

反省点は反省点として次に生かすとして、やはり現場のリアルな声を大事にし、今後も質問に臨みたいと思います。

議会のほうは、私の質問を最後に閉会。

本日は早や、一般質問最終日となりますが、残る4名の質問をしかと拝聴してまいります。

※なお、いつもの一問一答式の議事メモについては、追って文字起こしのうえ掲載いたします。

【市役所を出る頃は、既に外は薄暗く。安堵した気持ちと秋の気配を感じながら帰宅の途につきました。】

« 古い記事