2022年8月30日

ブログ 敦賀市議会

8月5日、14日にあった大雨による被災に関しては、これまで国道や北陸自動車道の状況をお伝えしてきたところですが、最も身近な市道や農道も同じく大きな影響を受けています。

敦賀市においては、8月19日に一般会計補正予算の専決処分(緊急を要するものなど、議決を経ずに事業を実施すること)がされ、農業用及び林業施設、道路河川の災害復旧事業費として計2億5981万2千円を充て、対応が進められています。

道路河川災害の詳細を確認するに、道路災害は7路線、29箇所で発生。

うち、21箇所を市道杉箸池河内線、市道池河内樫曲線が占めるほか、5日に発生した近辺の箇所で14日も土砂流入があるなど、一度緩んだ地盤はやはり警戒すべきことを物語る状況となっています。

また、河川災害については、深山川(2箇所)、木の芽川、森ケ下側の計3河川、4箇所で発生し、こちらはえぐられた護岸などの修復対応にあたるとのこと。

これら市内全体の状況把握や早期の復旧作業に際しては、農林水産、道路河川、それぞれの部署の方や関係者の皆さんが対応されており、国道や高速道路と同様に敬意を表する次第です。

なお、市道池河内樫曲線では一部に大きな崩落箇所があり、現在も通行止めとなっていることから、専決処分をこの後の議会で議決する立場からも、遅かりしながら、自分の目で確認してまいりたいと思います。

さて、その議会について。

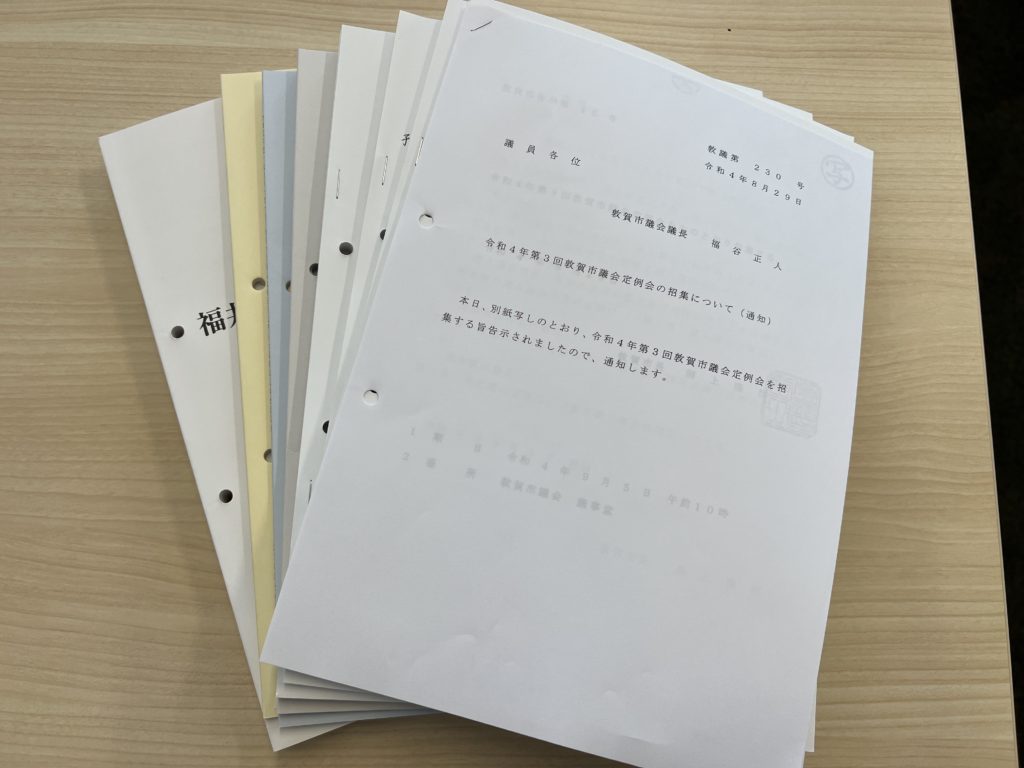

令和4年第3回定例会が9月5日(月)に開会することに先立ち、一週間前となる昨日は召集告示がされ、議案書の配布とともに、議会運営委員会が開かれました。

今定例会での市長提出議案は、令和4年度敦賀市一般会計補正予算(第7号)を始め、令和3年度敦賀市歳入歳出決算認定の件などを含む全14件。

先の専決処分案件など、報告議案が全10件となっています。

この9月定例会は各会計の決算認定を行うことから、議案等、資料のボリュームが大となっていますが、この決算認定の審査もこれで4回目。

論点の抽出など、自分なりにポイントを捉え、事前チェックにあたる所存です。

定例会の会期は、10月6日(木)までの32日間。

一般質問は、9月13日(火)から15日(木)の3日間となっています。

定例会の開会後は、従前同様、日々レポートしていきますので、引き続きご覧いただけますよう宜しくお願いいたします。

【茶封筒パンパンに入っていた議案所一式。しかと確認してまいります。】

2022年8月28日

ブログ 敦賀の歴史・文化

「過去に学び 未来に期待し 今を生きる」

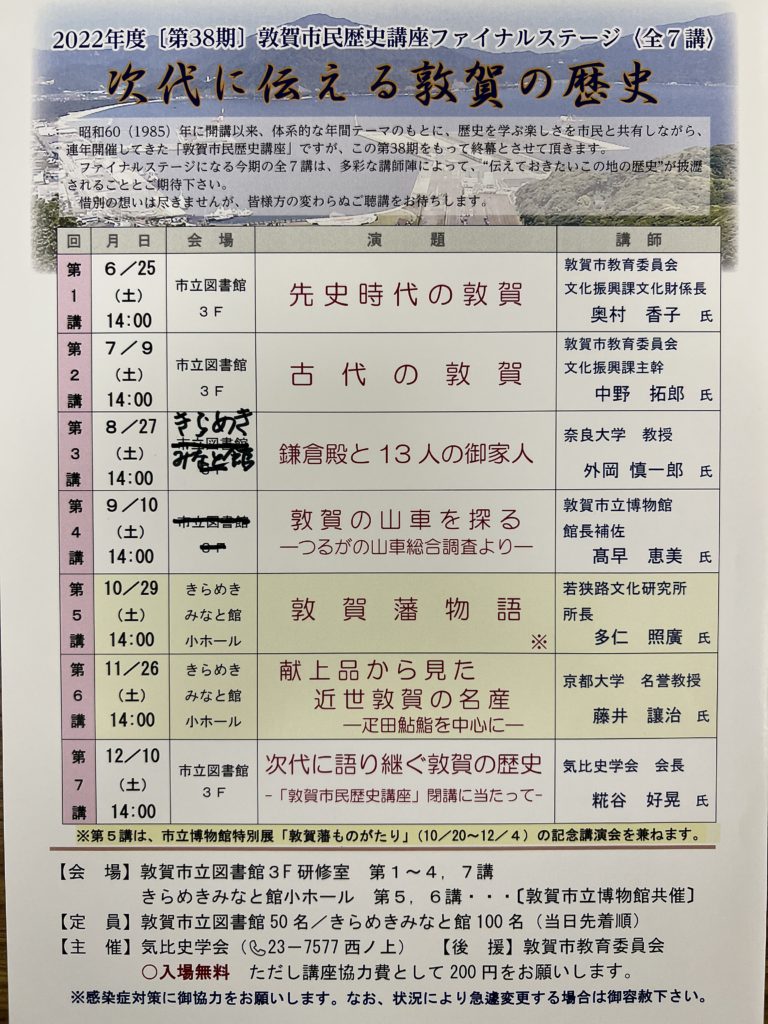

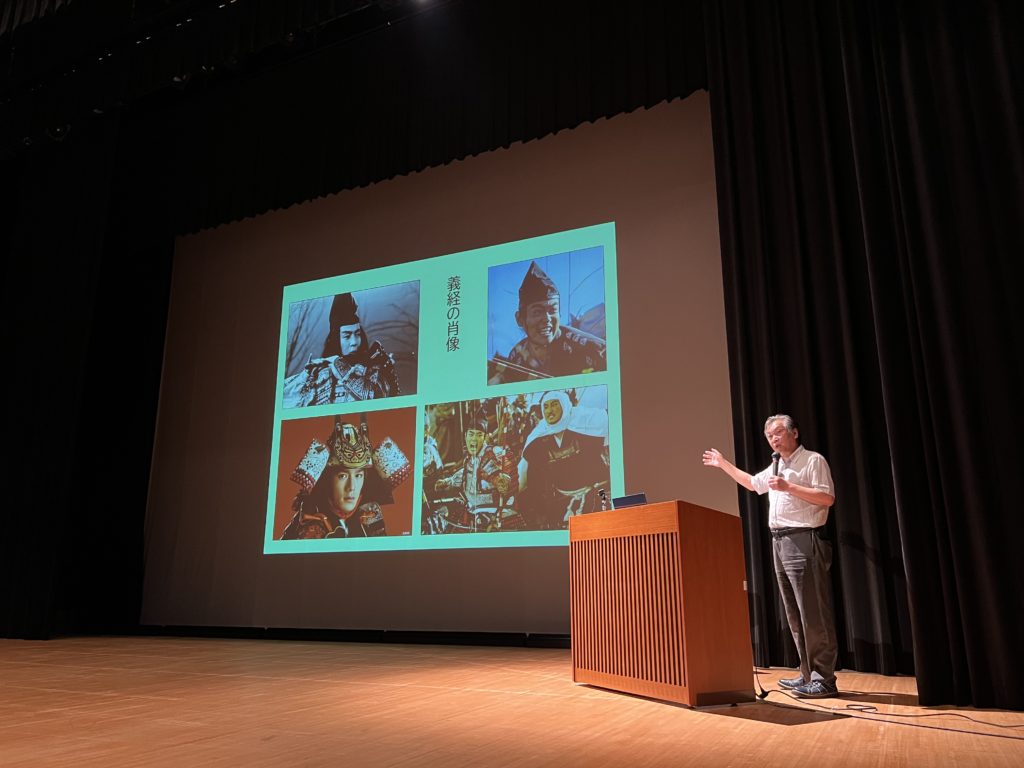

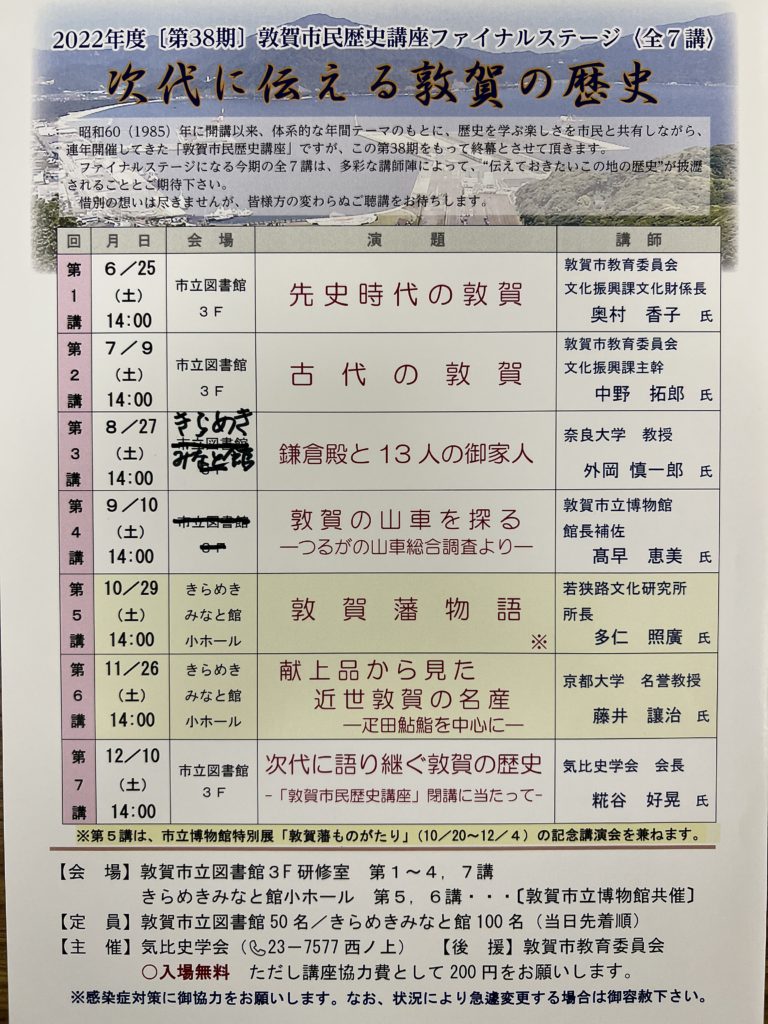

昨日午後は、気比史学会の市民歴史講座を開催。

私は、今期より史学会の理事を拝命していることから、準備や運営を含めた形で参加してまいりました。

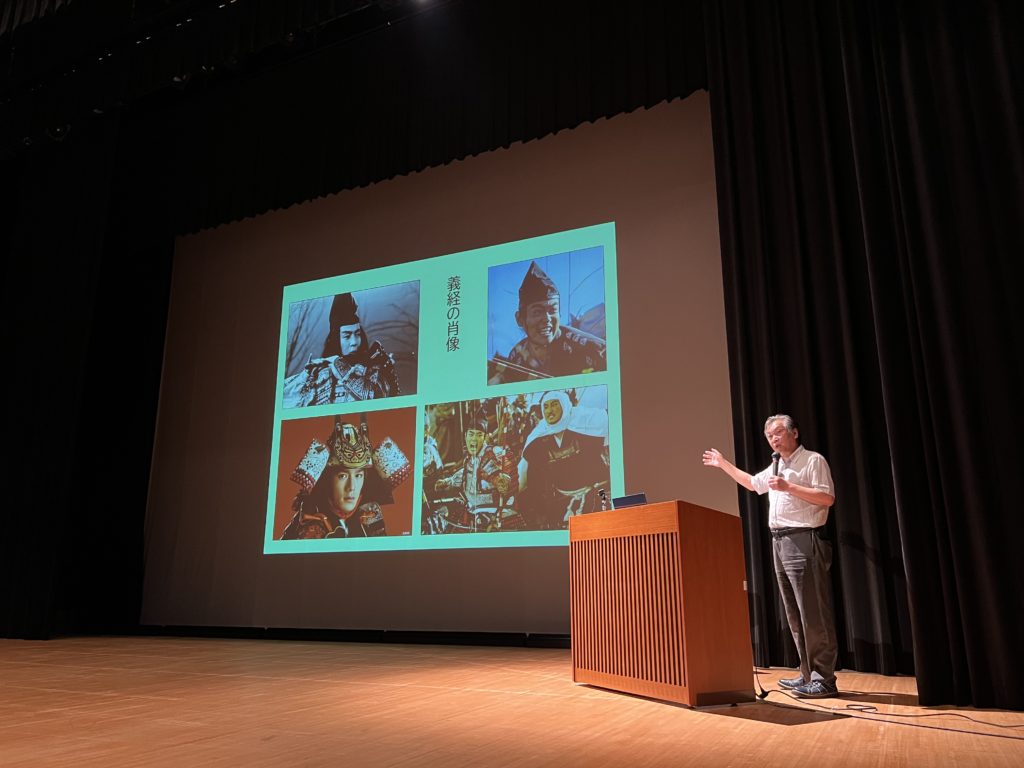

今年度で38期を迎えるこの市民歴史講座ですが、第3講となる今回は、奈良大学の外岡慎一郎教授をお招きし、「鎌倉殿と13人の御家人 〜NHK大河ドラマと市民歴史講座〜」をテーマに、約2時間お話しいただきました。

実はこの市民歴史講座、第1講、第2講までは市立図書館3階の研修室にて開催してきましたが、コロナ対策で入場者制限(会場収容人数の半分:50人)することもあって、超過した方を受け入れるため、急遽隣室とつなぎ会場設営するなど難しい対応となっていたところ。

そのうえ、第3講の外岡先生は人気の講師ということから、混乱を未然に回避するため、会場をきらめきみなと館小ホール(収容半分:115名)に変更し、開催したもの。

想定していた通り、この日も90名を超える参加があり、会場変更したことは功を奏した訳ですが、併せて市民の皆さんの歴史に対する関心の高さを感じた次第です。

講座のほうは、外岡先生の深い見識から、現在放映中の大河ドラマ「鎌倉殿と13人」の登場人物や歴史の経過にスポットを当て、歴史家から見た視点を学ぶことができました。

また、「鎌倉殿の13人」に登場している御家人は、関東・東北を中心とする「東国御家人」と呼ばれ、「西国御家人」と分類されることや、ここ敦賀においては、稀有な存在として櫛川郷地頭山内氏の名前があるものの、承久の乱後の進出であり、当時国御家人は不在?であったこと、さらには鎌倉時代の敦賀は「欠史時代」と呼ばれ、あまり良く分かっていないことなどを知ることができました。

【多くの歴史ファンが訪れた会場の様子】

外岡先生に関しては、敦賀短期大学に日本史学科を設置した際に赴任されてこられたことを契機とし、史学会とはそれ以降のお付き合いということでしたが、聞けば、これまで250回を超える市民歴史講座の中で、27回も講義いただいているとのこと。

ちなみに外岡先生は、敦賀城主「大谷吉継」研究の第一人者でありますが、奈良に拠点を移されてからも、敦賀への愛着をもって、こうして幾度も足を運んでいただいており、今講義の最後にも「大河ドラマを契機に敦賀がどう描かれたかを顧みることができるよう、歴史を振り返る形で市民歴史講座が開かれてきた。今後もいつでも講師陣として来たい。」との言葉があり、改めて感謝申し上げる次第です。

【ご講演の後には何と、この日もサインを求める方がいらっしゃるほどの人気を有する外岡慎一郎先生】

さて、設立から45年を数える気比史学会においては、役員の高齢化などによる運営体制の面から、昨年の総会にて、令和4年度末をもって会を閉じる方向としていたところですが、比較的若い世代(私を含む)の会員を中心に、何とか歴史ある市民歴史団体「気比史学会」を継承すべく、具現化に向け検討を重ねているところ。

昨日、最後に謝辞を述べられた糀谷好晃会長からも、このことに若干触れていただきましたが、同様の理由で解散していく市民歴史団体が殆どの中、私はこの会を今後も継承していくことこそ、豊富な歴史、文化を有し、大切にする敦賀の証であると考えます。

ついては、私自身、歴史の継承に向け尽力する所存ですが、皆さまの中でこの考えに共感いただける方は是非、何らかの形でご協力いただきたく、連絡頂戴できれば幸いです。

最後はお願いになってしまい恐縮ですが、冒頭の言葉は、私も胸に置いている気比史学会の会是。

そうした思いを込めて、「地域史の大衆化」(端的に言えば、敦賀の歴史ファンを増やす)を目的に続けてこられた市民歴史講座。

以下に今期の予定を掲載いたしますので、少しでも関心のある方は是非お気軽に、参加くださいますよう宜しくお願いいたします。

※第4講の会場も、きらめきみなと館小ホールとなります。

2022年8月27日

ブログ 防犯/防災

本日は日本最初の原子の火が灯った日。

1957(昭和32)年8月27日午前5時23分、茨城県東海村の日本原子力研究所に設置されたウォーターボイラー型炉1号(JRR-1)にて行われた臨界実験が成功。

これにより、インドに次いでアジア2番目の原子炉稼働国となったとあります。

この歴史的な日から65年を経て今がある訳ですが、世界唯一の戦争被爆国でありながら「原子力の平和利用」の道を選択し、科学技術の英知を結集して日本の将来を切り拓いた、先人の思いと取組みに改めて敬意を表する次第です。

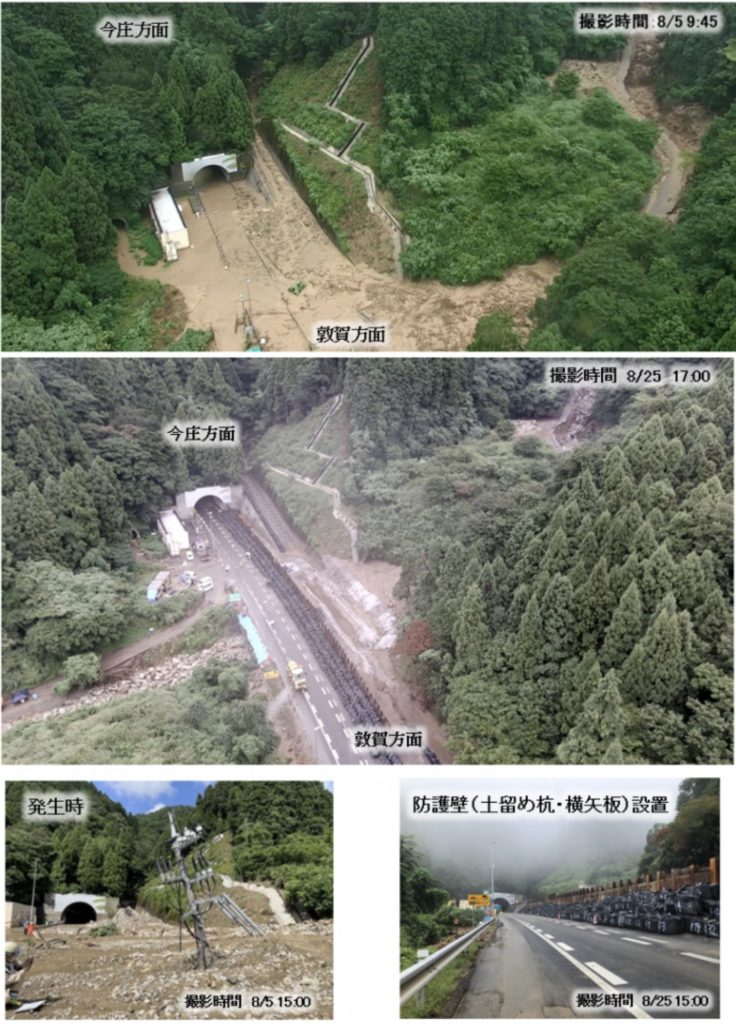

さて、科学と土木で分野は違えど、こちらも高い技術力に敬意を表するのは、8月5日の記録的大雨で被害を受けた道路河川の復旧について。

20日には南越前町大谷付近の国道8号線で続いていた片側交互通行が規制解除となったばかりですが、昨日は、敦賀市大比田と南越前町河野村を結ぶ「しおかぜライン」及び「県道今庄杉津線」の南越前町今庄-敦賀市山中間が通行止めを解除しました。

県道今庄杉津線に関しては、大規模な崩落状況を自分の目で見た感想からして、同様に崩落したであろう区間をこの短期間で復旧されたことが信じられないところですが、このスピード感たるや本当に驚くばかりであります。

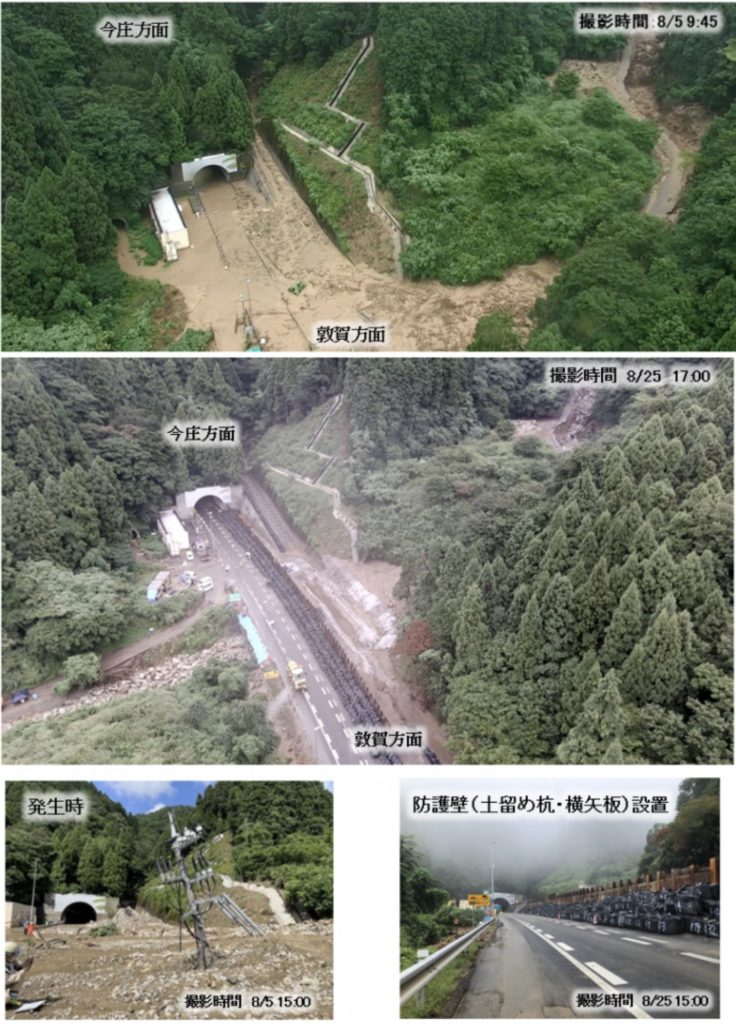

交通寸断された道路で、残るは北陸自動車道下り線(金沢方面)敦賀ICー今庄IC間の通行止めでしたが、ちょうど本日午前6時に解除するとNEXCO中日本が発表。

今頃は、通行が開始されていることかと思いますが、同区間では、敦賀トンネル南坑口付近で、道路区域外からの土石流による大規模な土砂流入が発生し、その後は道路区域内に流入した堆積土砂の撤去、渓流部への緩衝土のうの設置および道路区域外からの土砂流入を防ぐための防護壁の設置などの応急対策工事を実施し、この度、1車線運用ではあるものの、通行止め解除に至った次第。

【敦賀トンネル南坑口付近の災害発生時、現在の状況写真(NEXCO中日本ホームページより)】

なお、本復旧については、今後、福井県などの関係機関による対応と連携を図りながら、道路区域内に残る土砂撤去などを進めるとしており、その間に安全を確保しながら暫定的な2車線運用が可能か検討していくとされています。

これにより、敦賀IC~今庄IC間21.5kmのうち、葉原トンネル南坑口付近~敦賀トンネル南坑口付近までの追越車線規制を行う4.1km区間は、規制速度50km/hとなりますので、利用される皆さまはご注意いただけるようお願いたします。

現場の復旧状況に関し、私自身はNEXCO中日本ホームページに掲載されている応急対策工事のページにて拝見してきましたが、5日の災害発生以降、昼夜もお盆期間も問わず献身的に作業にあたれた様子が浮かび上がるようであり、こうして今日を迎えるに至ったことに感謝申し上げる次第です。

完全復旧までには今暫し時間を要しますが、この先も安全第一で作業を進めていただきますよう宜しくお願いいたします。

→北陸自動車道(下り線) 敦賀トンネル坑口付近の応急対策工事について【NEXCO中日本】

2022年8月26日

ブログ まちづくり

処暑に入ってからは秋の気配がすると表現したところですが、昨日は曇天で湿度も高く、梅雨に逆戻りしたよう。

残暑もあるのか無いのかといったところですが、予報を見ると今日も一日曇りマーク。

この週末は秋を感じる青空となることを期待しつつ、気持ち爽やかに過ごしたいと思います。

さて、今日はひとつ、敦賀市の取組みをご紹介。

今年の1月20日から21日には、愛発地区にて、(株)エアロネクスト、セイノーホールディングスと連携のもと、「ドローンを活用した配送の実証実験」を行った敦賀市ですが、今年度もドローンを活用したスマート物流構築事業を進めているところ。

【愛発地区でフライトしたドローン(愛発公民館にて)】

1月21日に現場を拝見した際の模様は、以下リンク(やまたけブログ)よりご覧ください。

→「躍進」と「期待」乗せ飛ぶドローン(2022年1月22日ブログ)

そうした中、本日は、金ヶ崎緑地と東浦公民館を結ぶドローン配送デモフライトが行われることとなっています。

議員宛に届いた案内文を見るに、実施目的を今年度のスマート物流社会実装に向けて、市民へのPRと理解醸成、市内の多様な条件下での飛行可能性や観光施設との連携など、ドローンに関する今後の展望を示すことに置くもの。

具体的には、金ヶ崎緑地から東浦公民館へ、赤レンガ倉庫のテイクアウト商品を配送するとのことで、15時より概要説明がされた後、実際に商品を積込みフライトするスケジュールとなっています。

※参考:フライトスケジュール

15:15 金ヶ崎緑地(離陸)→ 15:30 東浦公民館(着陸)

15:50 東浦公民館(離陸)→ 16:05 金ヶ崎緑地(着陸)

私は以前、愛発地区で行われたデモフライトを拝見していますが、その際は、若いエアロネクストのご担当が毅然とした態度で指揮する姿が印象に残ったのと、何より気象条件が悪い中でも正確に飛ぶドローンの飛行性能やGPSの精度などを確認することができ、一見の価値があったもの。

ご紹介しておきながら、本日その時間帯、私は別件があるため行けないのですが、このブログをお読みいただき、関心を持たれた方は是非、金ヶ崎緑地、或いは東浦公民館に足を運んでいただければと思います。

なお、以前に実施した愛発地区におけるドローン配送に関しては、定期運行に向けたデモフライトを9月下旬頃に行うことで協議中とのこと。

先にありました土砂崩れによる国道8号通行止めではありませんが、愛発地区を走る国道161号線も過去には大雪で交通寸断されたことなどを踏まえれば、平時のみならず、非常時の活用可能性もあるドローン配送。

期待を寄せるのみならず、その効果のほどは、また別途しっかり確認していきたいと思います。

2022年8月25日

ブログ 原子力

昨日は敦賀市議会の広報広聴委員会を開催。

以前より検討を続けている「議会広報の拡充」について、委員の皆さんの建設的な議論により、一定の結論を得ることができました。

常任委員会のインターネット公開などに関しては、実施に向けた課題認識をしつつ、有権者のご理解、議会改革にもつながるものであることから、今後、議会全体でも前向きに議論がされるよう努めていく所存です。

さて、本件に関し、私自身は、本委員会の委員長として、今議員任期中に答えを見出す思いで取り組んでいる訳ですが、程度の違いはあれど、同じく昨日、岸田首相が大きな判断をされました。

24日、総理大臣官邸で開催された第2回GX(グリーントランスフォーメーション)実行会議では、日本のエネルギーの安定供給の再構築について議論が行われ、総理大臣公邸からオンラインで出席(コロナ療養中につき)された岸田首相は、今後の原子力発電の取扱いについて、明確な検討指示を出されました。

【第2回GX会議の様子(首相官邸HPより)】

発言の趣旨を含め、正確を期すため、以下、首相官邸ホームページ掲載の当該部分を引用します。

【岸田首相の発言】

ロシアによるウクライナ侵略によって、世界のエネルギー事情が一変し、かつグローバルなエネルギー需給構造に大きな地殻変動が起こっている中で、我が国は今後の危機ケースも念頭に、足元の危機克服とGX推進をしっかり両立させていかなければなりません。

電力需給ひっ迫という足元の危機克服のため、今年の冬のみならず今後数年間を見据えてあらゆる施策を総動員し不測の事態にも備えて万全を期していきます。特に、原子力発電所については、再稼働済み10機の稼働確保に加え、設置許可済みの原子力発電所再稼働に向け、国が前面に立ってあらゆる対応を採ってまいります。

GXを進める上でも、エネルギー政策の遅滞の解消は急務です。本日、再エネの導入拡大に向けて、思い切った系統整備の加速、定置用蓄電池の導入加速や洋上風力等電源の推進など、政治の決断が必要な項目が示されました。併せて、原子力についても、再稼働に向けた関係者の総力の結集、安全性の確保を大前提とした運転期間の延長など、既設原発の最大限の活用、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設など、今後の政治判断を必要とする項目が示されました。

これらの中には、実現に時間を要するものも含まれますが、再エネや原子力はGXを進める上で不可欠な脱炭素エネルギーです。これらを将来にわたる選択肢として評価するための制度的な枠組、国民理解を更に深めるための関係者の尽力の在り方など、あらゆる方策について、年末に具体的な結論を出せるよう、与党や専門家の意見も踏まえ、検討を加速してください。

以上が、首相の発言となります。

国が前面に出て、東海第二や柏崎刈羽6,7号などのプラントを再稼働させることは、厳しい東日本の電力需給改善に直結するほか、原子力発電所を保有する企業の投資予見性を高める(より安全性を高めるとの意)長期運転、さらには政府が昨年閣議決定した「第6次エネルギー基本計画」で一言も触れられなかった新規建設に踏み込んだことは大いに歓迎する次第であり、検討に留めることなく、これを明確に政策転換することで、確実な実用化を図っていただきたいと考えます。

とりわけ、次世代革新炉で区分されるのはどの範囲までかについては非常に関心が高まるところでありますが、首相の発言趣旨からすれば、私自身は当然、安全性を高めた改良型軽水炉を含むものと認識するところです。

いずれにしても、昨日は検討指示があったところであり、今後の各省庁、有識者の検討にあたっては、こちらも当然、原子力発電所立地地域の声を反映したものになると期待をし、そうなるよう自身も微力ながら尽力する所存です。

2022年8月24日

ブログ

ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始し、今日で半年となりました。

奇しくも、この日はウクライナが1991年にソ連から独立宣言した記念日でもあるとのこと。

【独立記念日を前に、ウクライナの首都キーウ中心街に掲げられた国旗(共同配信)】

一時は期待をした「停戦合意」には程遠いばかりか、両国が多数の兵員と兵器を投入した戦争は、激しい攻防を経て膠着の度合いが強まっており、ウクライナ軍や欧米当局の推計で、両国の軍関係者の死者は少なくとも計2万数千人を超えるとみられ、譲歩を拒む双方に停戦を探る動きはない状況となっています。

また、双方とも戦死者の増加に歯止めがかからない中、報道によれば、米政府はロシアが民間インフラや政府施設への攻撃を激化させるとの情報があると警戒を促し、首都キーウでは行動制限が強化されるなど、緊張が高まっています。

このようにロシアのプーチン大統領、ウクライナのゼレンスキー大統領とも歩み寄る意向を一切みせていない訳ですが、ロシアが強気の姿勢を続けられるひとつの理由はエネルギー資源大国であることにあろうかと思います。

これまでも何度かご紹介している、ロシアが産出する欧州向けの天然ガス供給をみても、供給を絞るなどし、燃料の需要期を迎える冬場に向け欧州を揺さぶるかの状況が大きな例かと認識するところ。

先の見えないこの戦争に関しては、早期の停戦を「願うしかない」と、先般発行した自身のニュース冒頭にも記載した訳ですが、個々でできることは皆無であり、国際社会の連携により、事態の打開を期待するしかありません。

と、ここで書いていても何の力にもなりませんが、私たちにできることは、今もこうして起きている現実を直視したうえで、我がこととして考えることではないかと思います。

かのマザー・テレサが残した言葉は「愛の反対は憎しみではない。無関心だ。」。

祖国を追われたウクライナ国民に寄り添う気持ちとともに、半年が経ったこの戦争の傍観者では決してなく、国際社会でつながる当事者であるとの認識のもと、引き続き、関心を持って注視することといたします。

2022年8月23日

ブログ 政治

二十四節気では、今日から処暑。

暑さが納まるという意味で、昼間は暑い日が続くものの、朝夕は涼しい風が吹き渡り、気持ちの良い時期に入るとのこと。

高校野球も決勝戦を終え、いつの間にか、カエルから虫の音へと交代した夜の「合唱団」にも夏の終わりを感じるところです。

さて、昨日はそんな季節の変わり目を感じつつ、一路東京へ。

国民民主党福井県連の所属議員にて、本年10月1日施行の「労働者協同組合法」の詳細について、厚生労働省より説明を受けることを目的としたものであり、実際、法整備に関わった担当部署の方からの説明にて、より理解を深めた次第。

詳細は割愛しますが、地域での活動のあり方、今後の働き方の選択肢となるものであり、法の趣旨を踏まえた仕組みや考え方をしかと認識出来たことは、私にとって有意義な場となりました。

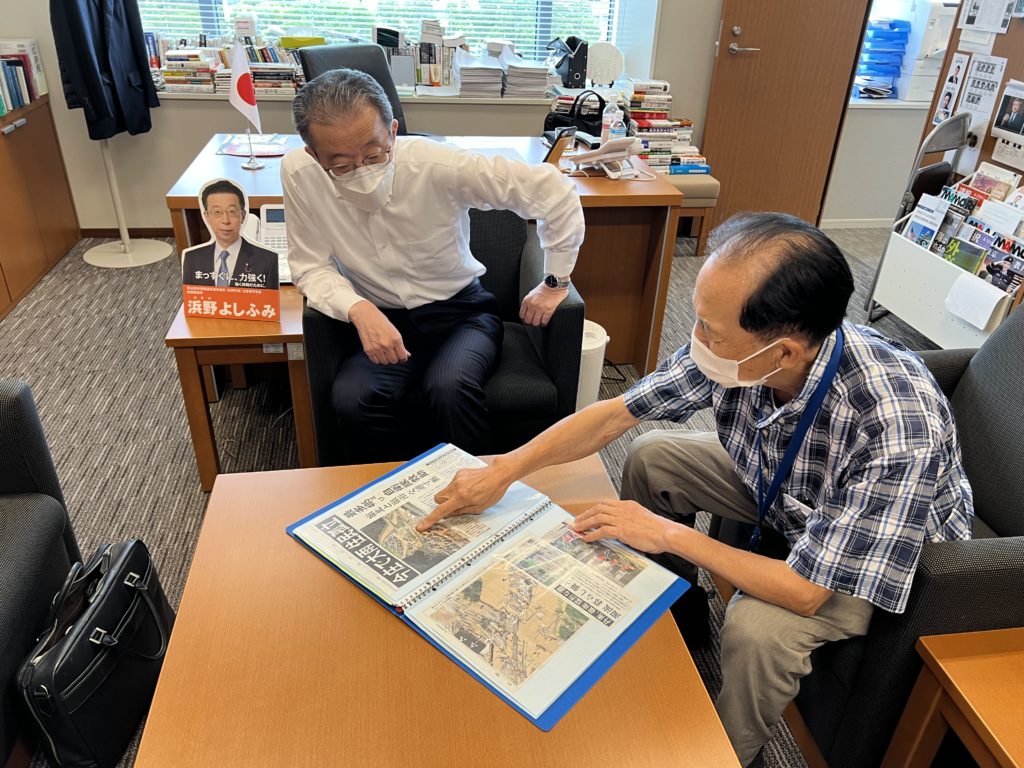

説明は、参議院会館の会議室で受けましたので、その後はせっかくの機会と、アポ無しではありましたが、同じ電力の先輩である山本優(まさる)議員(南越前町)とともに、電力総連組織内国会議員である「浜野よしふみ」議員、先の参議院議員選挙で初当選した「竹詰ひとし」議員の事務所に伺いました。

竹詰議員におかれては、打合せ中によりお会いすることはできませんでしたが、浜野議員とはお会いすることができ、暫し懇談をさせていただきました。

そこで、山本優議員からは、今も続いている南越前町の大雨による被害について、発生当時から丁寧に切り抜かれた新聞記事をもとに状況を説明。

写真から伝わるリアルな被災状況と主要道路を含め、大規模な復旧が続いていることを、議員にご理解いただくことができました。

【山本優議員(右)からの説明を聞く、浜野よしふみ参議院議員】

実は、竹詰事務所には、その新聞記事をコピーした冊子を議員にとお渡ししてきた訳ですが、地元で起きた災害の「今」を国会議員に伝えるべく、重いファイルをリュックに詰め、こうして準備されてきた山本優議員の姿勢に「地域・郷土への思い」を強く感じた次第。

私からすると優議員は、同姓ということのみならず、ちょうど親子ほど歳が離れた大先輩な訳ですが、77歳という年齢を全く感じさせないバイタリティー、期数を重ねても変わらぬ実直さと情熱をもって活動する姿はお手本のような存在であり、今回もそのことを改めて認識したところです。

その後は参議院会館を出、帰路につきましたが、新幹線の車窓を眺めふと思ったことは、自身の議員任期が残り8ヶ月となる中、これまで地域の皆さん、職場の皆さん、ひいては敦賀市の発展のため何が出来たかということ。

大先輩のように、常に地域を思い、与えられた機会を最大限活かすとの認識があれば、すべきこと、やれることはまだまだあると思った次第。

季節は処暑を迎え、暑さは納まるほうへと向かいますが、自身の情熱はますます燃ゆるほうにとネジを巻き、今後一層精進してまいります。

2022年8月22日

ブログ 政治

8月19日には、一日当たりの新規感染者数としては過去最多の1863人と発表された福井県内のコロナ感染状況ですが、昨日21日も1793人と過去2番目を記録。

福井県コロナウイルス情報(コロナビ)を見ると、県内各市の千人当たり感染者で最も多いのは113.31の福井市、ここ敦賀市は94.84で4番目となっており、大凡10人に1人は感染した状況となっています。

【コロナビによる福井県内各市のコロナ感染状況(画面にない「あわら市」の千人あたり感染者は73.4)】

順位を競う訳では決してなく、昨日の敦賀の新規感染者数も205人という多さを思えば、誰しも感染リスクが高まっている状況であることを認識する次第です。

幸いにも、私の親族関係ではまだコロナ感染者は皆無でありますが、この状況を表すかのように、職場や同じ町内でもコロナ感染、濃厚接触者となる方が増えているところ。

一方、「人権への配慮」との観点においては、コロナ感染初期と違い、これだけ多くの感染者となれば、感染した方を特別視することは無くなってきていますが、政治家、とりわけ一国のトップともなれば様子が違うよう。

県内でも鯖江市長、南越前町長がコロナ感染と報じられていますが、昨日は岸田首相がコロナ感染との発表があり、今後は公邸で療養するとのニュース速報がありましたが、既にTwitterなどのSNS、ネット上には、心ない言葉が多く見られています。

政治家は、一般の人以上に高い道徳性が求められるとともに、健康管理も大切な仕事の一つであることに違いありませんが、さりとて、鬼の首でも獲ったかのように責め立てるのは、私自身は少し違うのではと感じるところ(感染プロセスまで把握した訳ではありませんが)。

何をさて置き、山積する国難に対し、迅速に対応することが求められる中ですので、体調を万全にして職務に復帰いただくため、岸田首相におかれましては、しっかりと療養いただきたいと思う次第です。

なお、こう書きますと、どこか擁護の立場に思われるかもしれませんが、有権者が政治や議員に批判の目を向けることは大切なことであり、監視の目が必要であることは言うまでもありませんので、そのことまで否定している訳ではありません。

私自身、他人のことはともかく、政治の場に身を置くものの一人として、そのことを覚悟のうえ、自ら襟を正した行動を続けるのみであります。

« 古い記事