2024年7月21日

原電総連第37回定期大会

重なった予定。

どうしてもどちらかを選択しないといけないことは、皆様もあろうかと思いますが、私の昨日の重複は、地元ひばりケ丘町の「ふる里まつり(宵宮)」と母体の「原電総連第37回定期大会」。

いずれも大事なことは言うまでもありませんが、自分の中の判断として、組合の大会を優先することとし、町内の方には以前にお断りを入れていたところ。

お祭りに関しては、私自身、実行委員会に属し、企画から準備まで一緒に進めてきただけに大変残念でありますが、何卒お許しを。

さて、そうした経過を踏まえ、昨朝は「原電総連第37回定期大会」に出席のため、北陸新幹線で再びに一路東京へ。

始発の敦賀駅では、数えるほどの乗客でしたが、福井、金沢、富山と進むごとに増え、気付けば私の乗る車両は満車に。

ふと思えば、学校が夏休みに入ったばかり。

親子連れの割合の高い、賑わいに納得したところです。

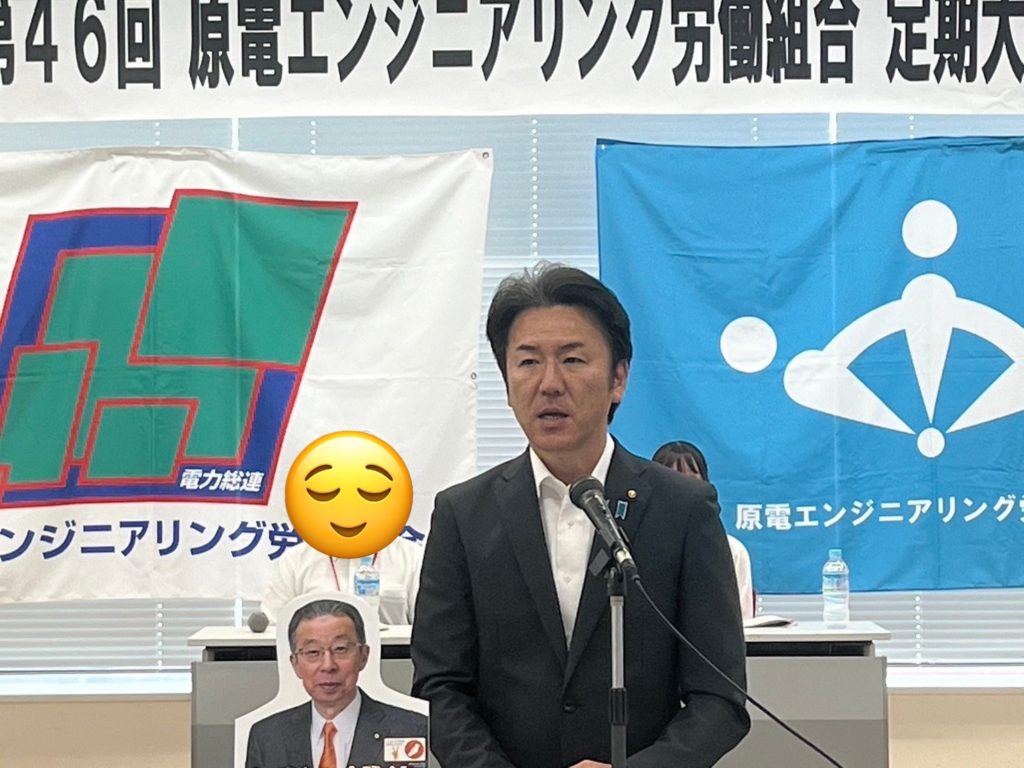

大会の方は、以前に日本原電本社のあった神田で開催され、駅を降りると懐かしい感じがしましたが、会場では原電ならびに原電エンジニアリング労組役員の皆さんにお会いでき嬉しい限り。

13時30分から行われた大会は、冒頭の岩本会長のご挨拶に続き、上部団体の電力総連からは片山事務局長にお越しいただき、ご来賓としてのご挨拶。

【大会会場の様子】

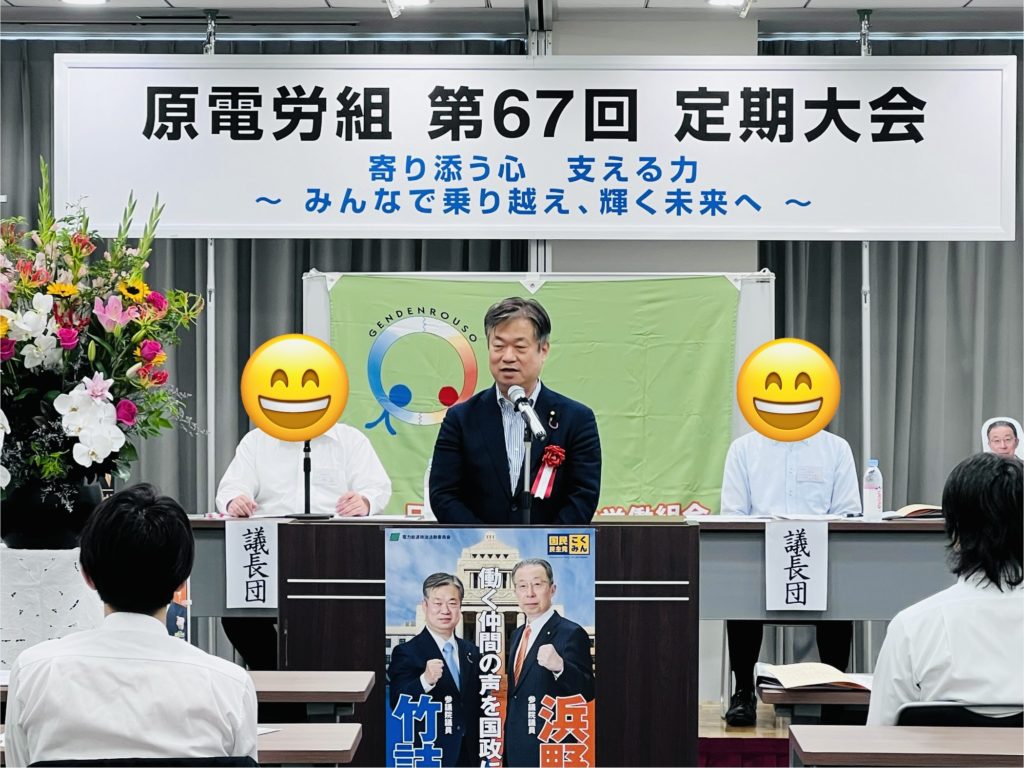

議案審議が続いた後、何とこの日は岡山より、電力総連組織内議員の「浜野よしふみ」参議院議員に駆け付けていただき、来夏の参議院議員通常選挙に向け必勝決議をした上で、浜野議員からは、国政の状況をお伺いつつ、現実的なエネルギー政策の実現に向け取組む旨の力強い言葉がありました。

【力強くご挨拶される「浜野よしふみ」議員】

次第を進め、私もご挨拶の時間を頂戴。

6月定例会からは副議長に就任し、公務において、道路整備や原子力の活用に関し、国に直接意見、要望する機会をいただいていること。

加えて、地元にとっても非常に重要な敦賀発電所2号機の審査については、幕引きありき、且つ「悪魔の証明」を求める原子力規制委員会の姿勢に疑問を呈すと、自身の考えをお伝えました。

【気付けば浜野議員に囲まれつつ、私からもご挨拶】

このほか大会では、役員からのお話しや議案に対する質疑などを聞くに、いずれも気持ちを込めた内容ばかりであり、それぞれの持ち場で真摯に取組む職場の皆さんのために、一層頑張らねばとの思いを強めた次第です。

こうして大会を終え、夜遅くに敦賀に戻りましたが、一夜明け、今日はふる里まつりの本祭(神事・お神輿巡行など)

昨日欠席した分、張り切って役割を果たしてまいります。