2024年7月20日

共同親権導入の趣旨は「子どもの最善の利益の確保」

本年5月17日、離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした改正民法などが、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。

改正民法などは、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ、今の「単独親権」に加え、父と母、双方に親権を認める「共同親権」を導入するとしており、父母の協議によって共同親権か単独親権かを決め、合意できない場合は家庭裁判所が判断し、DV(ドメスティック・バイオレンス)や、子どもへの虐待があると認めた場合は単独親権となるとしています。

なお、改正法は、5月24日に公布され、公布から2年以内に施行するとしており、離婚後の共同親権の導入は1898年の明治民法の施行以降初めて、1947年の民法改正で定められた「婚姻中は共同、離婚後は単独」の親権のあり方が77年ぶりに見直されることでも話題になった改正でありました。

その際、改正に反対する立場の方々からは、唐突な見直しだとの意見も挙がっていましたが、実はこの問題は、現在、日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ、一人の女性の実話に基づくストーリーを描いたNHKの連続テレビ小説「虎に翼」の時代、つまりは女性をはじめ、ひとり一人が持つ「人権」を尊重するようになった時代から課題認識されていたもので、現に一方しか親権者になれないという国はG20の中でも僅かという状況の中で見直されたものであり、長きに亘る課題が法改正されたものであります。

さて、ここまで「共同親権」について述べてきましたが、昨日は、衆議院第一会館の会議室にて、国民民主党福井県連のメンバーにて本件について法務省よりレクチャーを受けたところ。

きっかけは、3月に開催された福井県連定期大会で、出席された代議員の方(当事者でもある)から「共同親権」に関するご意見があり、県連としても今後取組むとしていたことを踏まえたもので、県連代表であり、本法案審議に関わった「川合たかのり」参議院議員同席のもと、北陸3県の県連にもお声掛けした上で依頼をしたもの。

レクチャーでは、法務省より民事局参事官他1名にお越しいただき、「民法等の一部を改正する法律の概要」(令和6年5月 法務省民事局)をベースに説明を受けました。

【レクチャーの様子。ご挨拶されている方は、法務省民事局の北村参事官。】

【共同親権に関わる改正法の概要(法務省HPにもあり)】

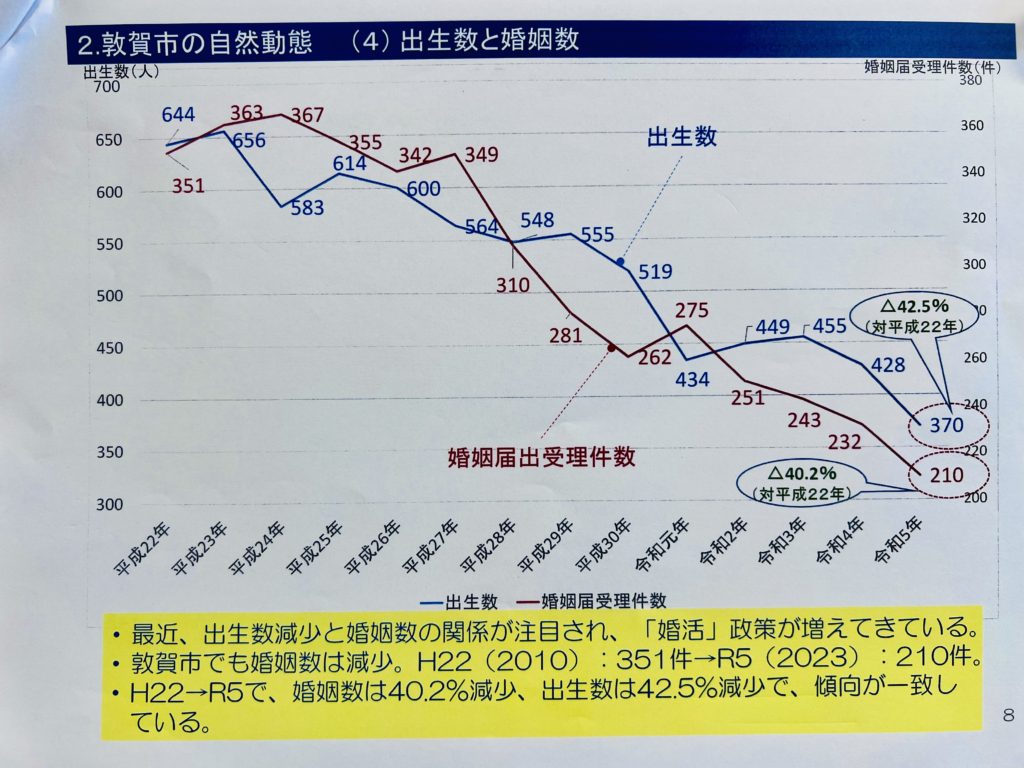

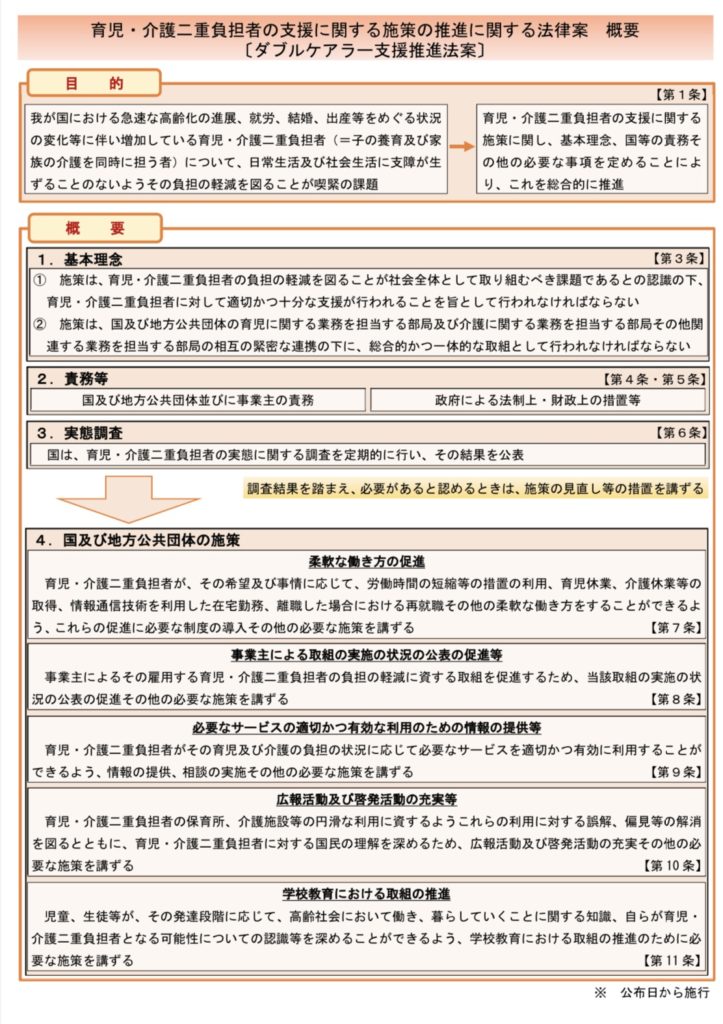

概要は資料の通りでありますが、離婚自体が増えている関係から、未成年で離婚を経験する子どもの割合も1960年代から増加していること、法改正のポイントはあくまでも「子どもの利益になること」であること、文科省(学校関係)や子ども家庭庁など、関係省庁が多岐に亘るため「関係省庁連絡会議」の場で連携のうえ、施行に向けては各自治体からのご意見も踏まえ、前広に準備を進めていくことなどのお考えも確認することができました。

また、経過措置の原則に基づき、新法が適用された後は、過去に離婚された方にも改正法が適用されること、想定される具体的事例を踏まえてQ&Aや解説集を作成するなど、適切な形で運用されるよう、広報・周知に務めるとの話も伺い、このあたりは今後、地方議員としてもしっかり把握をしつつ、例えばひとり親家庭への支援などに対しても目配せしていかねばと、認識を新たにした次第です。

法務省の皆様には、法案整備から国会審議対応もされたご経験や実情を踏まえ、大変丁寧にご説明いただいたことに感謝申し上げます。

「私が、法案審議を通じて一貫して訴え続けてきたのが子どもの最善の利益の確保です。様々な事情があるとはいえ、両親の事情による離婚の結果、子どもが不利益を被る状況だけは絶対に避けなければなりません。」

これは、5月17日の参議院本会議の賛成討論で、まさに同席いただいた「川合たかのり」議員が強く述べられた思いですが、この日も「共同親権」の言葉に惑わされる(親の権利をイメージ)ことなく、この改正は「子の監護・養育環境をいかに守るか」であるとお伺いし、理解を深めたところ。

(ぜひご覧ください↓)

→【5/17参院本会議】川合たかのり議員が民法等改正案に対する賛成討論

川合議員におかれましては、本法案審議にあたっても、信念と理念をもって対応されたことに敬意を表するとともに、今後も引き続き、福井県連代表の立場から、ご指導賜りますようお願いする次第です。

【レクチャー後、川合たかのり県連代表と拳固め(衆議院第一会館 国民民主党会議室にて)】