2024年5月25日

敦賀以西は「小浜・京都ルートしかない」

ここ最近、プライベートの活動で注力しているのは、敦賀の市民歴史団体「気比史学会」。

市民歴史団体として、ここまで長く活動を続けているのは全国でも稀。

設立から47年の歴史を有する団体で、役員の高齢化などを理由に一旦は解散の危機もあったところ、今年度からは私を含む、30〜50歳代の世代で継承をし、活動を継続しています。

その気比史学会では、本日48回目の定期総会、明晩は敦賀市が主催する「NHK大河ドラマ『光る君へ』パブリックビューイング(PV)」で「ミニ歴史講座」を行うとあって、昨日も糀谷好晃会長と事務局長の私とで、資料の最終打合せをしたところです。

とりわけ、「NHK大河PV」に関しては、聞くところによると既に100名を超える事前申込みがあるとのこと。

PVに先立ち開催する「ミニ歴史講座」では、大河に登場することが発表されている「松原客館」を始め、紫式部が通った北陸最古の「深坂古道」などを中心に、ドラマと敦賀の関係や「平安時代の敦賀」を分かりやすくご紹介いたしますので、皆様もぜひ、粟野公民館まで足を運んでいただければ幸いです(5月26日 19時開会)。

→「NHK大河ドラマPV」の詳しくはこちらをご覧ください(2024年5月18日ブログ)

さて、悠久の歴史を有する敦賀にあって、最も特徴的なのは、古より大陸と開けていた「港」と日本海側で一番早く開通した「鉄道」。

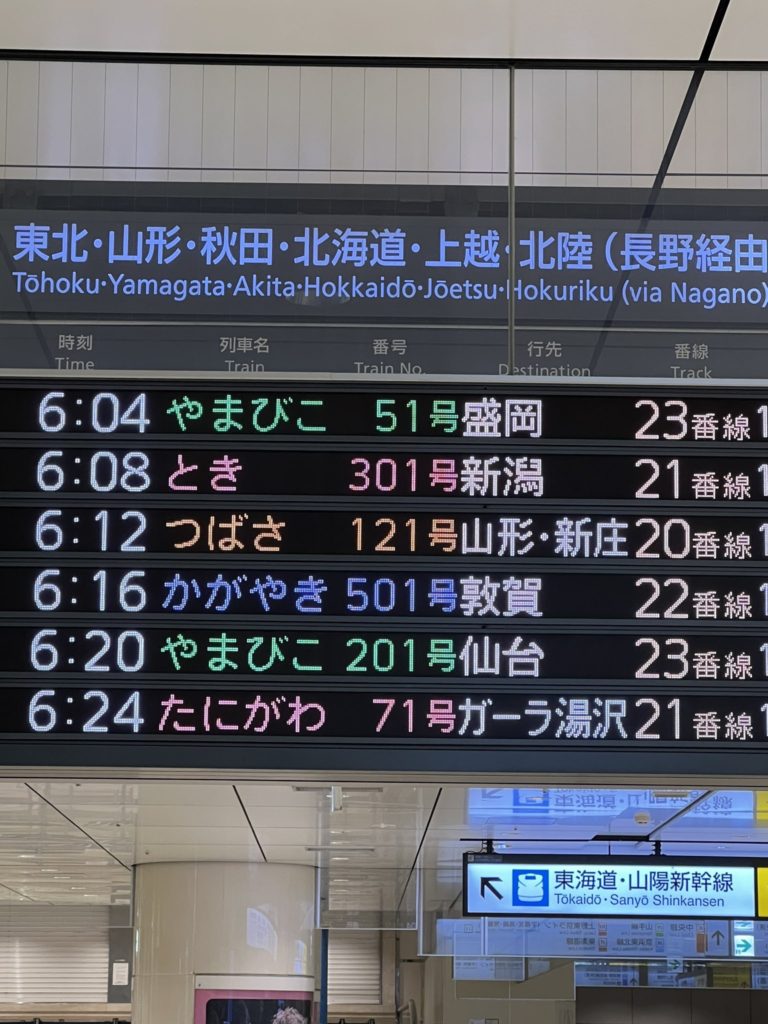

鉄道に関しては、本年3月16日に「歴史の転換点」である北陸新幹線敦賀開業を迎え、次は「敦賀以西」に向けて、福井県を始め沿線市町の力を結集するところ。

「以西」に関しては、石川県南部の一部自治体やSNS上などで「米原ルート」の再考を求める声が挙がっており、様々な議論を経て「小浜・京都ルート」決定した経過からして、私としては「ありえない」と思っていた訳ですが、金沢・敦賀間の開業後、初めて開かれた5月22日の「北陸新幹線建設促進同盟会」(北陸新幹線の沿線自治体沿線の10の都府県で構成)では、「小浜・京都ルート」での一日も早い認可と着工を国に求める決議が採択されました。

総会の場では、同盟会の会長を務める福井県の杉本知事はもちろんのこと、整備新幹線に関する与党のプロジェクトチームで座長を務める西田昌司 参議院議員(京都府選出)からは、「最近、『米原ルート』の話をよく耳にするが、一度決まった話を蒸し返すことは断じてない」とあったほか、総会後の取材で滋賀県の三日月知事は「『小浜ルート』での早期全線開通を求める一心で活動している。一度決めたことが実行、実現できる国になるべきだ」と述べています。

さらに昨日、JR西日本の長谷川一明社長は「小浜・京都ルートしか考えられない」との見解を会見で明言。

同社長は、「敦賀から京都、そして新大阪にダイレクトでつながっていくということが非常に大事。国の方針として大まかなルートとしては確定をされているので、違うルートというのはもう今日ではない。」とも。

このように、10もの北陸新幹線沿線都府県、京都選出国会議員、滋賀県知事にJR西日本と、ありとあらゆる責任ある方々が「小浜・京都ルートしかない」と仰っており、これに「米原ルート」を唱える優位性や根拠はどこにあるのか。

私としては、「小浜・京都ルート」を考える上で、最も重要視するのは災害時などの多重性を意味する「リダンダンシー」とさらに将来、山陰側への延伸への可能性を残す国土軸形成。

写真は、敦賀駅の新幹線ホームの西側を見たもの(2022年12月 やまたけ撮影)。

線路がY字に分かれていますが、左は車両基地、そして右はこの先「小浜」に向かう。

途切れたレールの先をつなぐことは、北陸のみならず、日本のさらなる発展につながるものと信じて止みません。

(おまけ)

冒頭ご紹介しました「NHK大河ドラマPV ミニ歴史講座」で使用する表紙の目次を掲載いたします。一緒に敦賀の歴史を楽しく学べれば幸いです。