2024年7月12日

どんなときにも電力の安定供給を守り抜く『秋田火力魂』

一昨日、敦賀市内で開催された「日本海六県港湾都市議会協議会 令和6年度総会」の際、ちょうど秋田市議会の議長さんと東北電力 秋田火力発電所(秋田市)の「廃止」についてお話ししたところでしたが、昨日は、7月1日付で廃止した同火力発電所4号機(出力60万キロワット)の「発電納め式」が開かれたとのこと。

日本経済新聞の記事によると、発電納め式には運転に携わった東北電力や協力会社、メーカーなどの関係者約50人が出席し、同発電所の清水徳行所長は「どんなときにも電力の安定供給を守り抜く『秋田火力魂』を後世に伝えていかなければならない」と強調したとありました。

同4号機は1980年7月に運転開始。

重油や原油を燃料にし、主に電力需要が高まる夏や冬のピーク時に、東北管内の需給バランスを調整する役割を担ってきましたが、設備の経年化が進行していることから、今後の需給動向や供給力確保の見通しなどを総合的に評価した結果、東北電力が廃止判断をされたもの。

なお、秋田火力発電所は既に1〜3並びに5号機が廃止となっており、今回の4号機により同発電所は全発電設備が廃止となったことから、本年10月頃を目途に発電所(地点)としても廃止とする予定としています。

1970年8月の1号機運転開始以来、電力の安定供給を通じて東北地方と秋田県の経済発展に寄与するべく、約54年間にわたって運転を継続されたことに深く敬意と感謝を表する次第です。

本当にお疲れ様でした。

【秋田火力発電所4号機「発電納め式」の様子(日本経済新聞ウェブ版より引用)】

さて、日本の高度成長期を支えた重要な電力供給設備がまた一つ無くなることを非常に寂しくも思うところですが、10日のブログで記載しましたよう、恒常的な電力需給逼迫から抜け出すことが、わが国が持続的な成長と遂げられるか否かの「生命線」であることは言うまでもないところ。

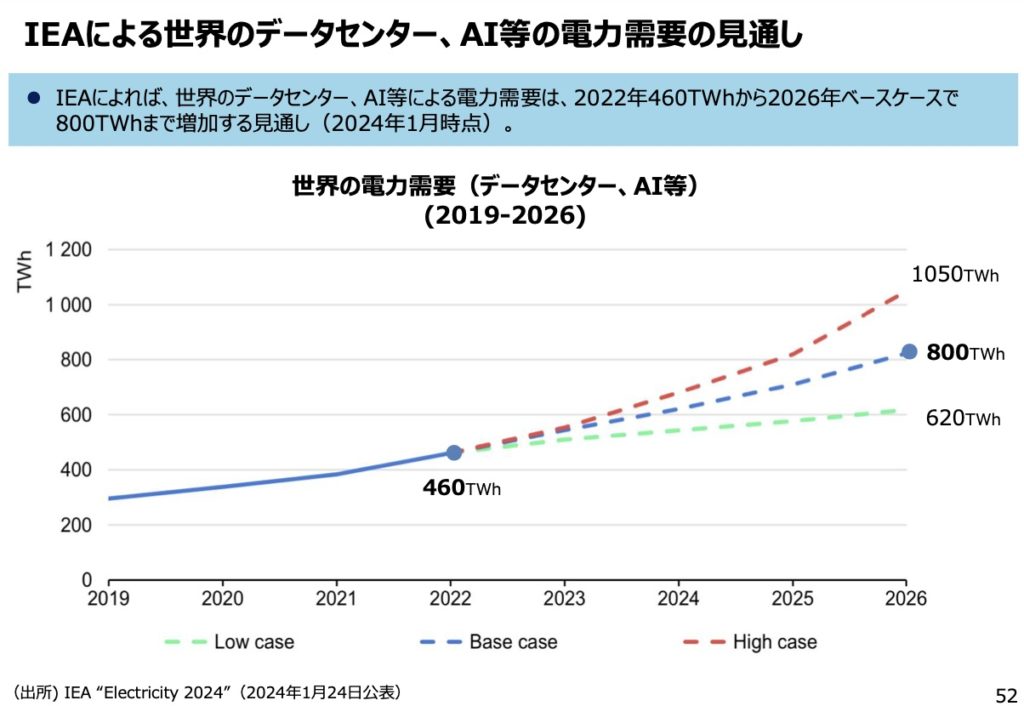

今後、わが国の電力需要が増加する見通しとなっている大きな要因が、人工知能(AI)やChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)等の開発・学習やクラウドサービスを拡大するために必要なデータセンター(以下、DC)の電力(2033年までに約537万kW増)であることはご承知置きのことと存じますが、世界最大のDC拠点である米バージニア州北部では、広さ約4.7平方kmのDC専用のスペースがあることに加え、80万世帯分の電力を消費しており、この度同州全体の電力消費量に占めるDC電力需要は「15%」に到達したとのこと。

ケタ違いの規模に驚くところですが、国際エネルギー機関(IEA)によると、世界の8,000を超えるDCのうち、約33%が米国、16%が欧州、10%が中国にあるとされ、米国の電力消費量は、2022年は米国の電力需要の約4%に当たる約200TWh※から、2026年には同6%に相当する約260TWhに増加すると予想されています。

※TWh:テラワットアワー → 1TWhは1MWhの百万倍で1兆ワットアワーに相当

なお、AI及びDCによる世界全体の電力需要増見込みは、2026年(ハイケース)で「1,050TWh」となっており、これは日本の年間電力消費量とほぼ同じであることを再掲しておきます。

【IEAによる世界のDC・AI等による電力需要見通し(総合エネルギー調査会 基本政策分科会資料より抜粋)】

話をバージニア州に戻しますと、この電力需要増加を見込み、2022年には既に同州としての「エネルギー計画」を公表し、州内で増加するエネルギー需要を満たすには、原子力や天然ガス、再生可能エネルギー、新しいエネルギー源など、利用可能なエネルギー技術をすべて活用するという「全方位的アプローチ」を取るべきだと表明するとともに、原子力利用を拡大し同州を原子力技術革新の主要なハブとする考えを明らかにしています。

実際、同州にあるドミニオン・エナジー社が保有するサリー発電所(87.5万kWのPWR×2基)については、原子力規制委員会(NRC)が2021年5月に、運転期間の延長に向けた同社の2回目の申請を承認し、これら2基はそれぞれ2050年代まで「80年間運転」を継続できることになったこと、また、ノースアナ発電所(約100万kWのPWR×2基)についても、NRCは同社が2020年9月に提出した2回目の運転期間延長申請を審査中とのこと。

また、水素製造やCO2の回収・貯留、有効利用(CCSU)、小型モジュール炉(SMR)の開発も挙げ、商業用SMRを同州南西部で10年以内に建設するという目標の設定に向け、財政支援の必要性を支持するとしています。

さらに、商業用SMRと併せ、使用済燃料のリサイクル技術を開発すべきだと提唱しており、それによってCO2を排出せず、使用済燃料の量も最小限というエネルギーシステムを確立することを訴えており、将来の電力需要にも安定供給を果たしつつ、カーボンニュートラルの実現にも寄与する、これぞ「超現実的な」エネルギー政策と考える次第です。

生成AIなどの性能・進化スピードは恐ろしく早く、世界を席巻しつつあり、州単位でこうした政策を進めるアメリカに比べ日本はどうか。

冒頭の秋田火力発電所然り、高度成長期を支え、大きな役割を果たした全国の火力・原子力発電所が廃止に進むことは、ひとつまた一つと貴重な電力供給源を失うことを意味します。

2033年までにDC・AI分だけで537万kW増加すると見込まれる電力需要のなか、ではどの電源でどうやってそれを確保していくのか。

「どんなときにも電力の安定供給を守り抜く『秋田火力魂』」。

今ほど、この魂が求められていることはなく、政府にはこの魂で、その達成に向けた明確な「決断」を過給的速やかにすべきと考える次第です。

Screenshot

【日本のDC・半導体工場の新増設による影響(総合エネルギー調査会 基本政策分科会資料より抜粋)】