2024年7月25日

松原客館の謎に迫る! 〜7月27日(土)は「 敦賀市民歴史講座(第2講)〜

事実と異なる発信は、場合によって誹謗中傷や名誉毀損、負のレッテル貼りなどにもつながることからやってはいけないこと。

とりわけ、SNSの中でも拡散性の強い「X」(旧Twitter)へのポスト(投稿)には細心の注意を払う必要があるところ、最近ある方の事実誤認ポストが炎上、投稿主も誤認を認め、X上で撤回したものの批判は収まらず、ポストの的となった団体に直接謝罪するに及んだケースを目の当たりにしました。

この方は一般の方でしたが、こうした光景を見るに、公人である各級の議員は、一層の留意が必要であることを改めて認識するところであり、事実に基づく発信を徹底する所存です。

さて、事実に基づくを「史実」に置き換え、その積み重ねから生まれるのが「歴史」の世界。

「歴史は作ったもの勝ち」などと仰る方も過去にいましたが、それは言語道断。

私が所属する敦賀の市民歴史団体「気比史学会」は、こうしたことを徹底的に排し、「史実に基づく」歴史、地域史を学び、再発見し続け、昭和52(1977)年から連綿と活動を続けていますが、そのポリシーは不変のもの。

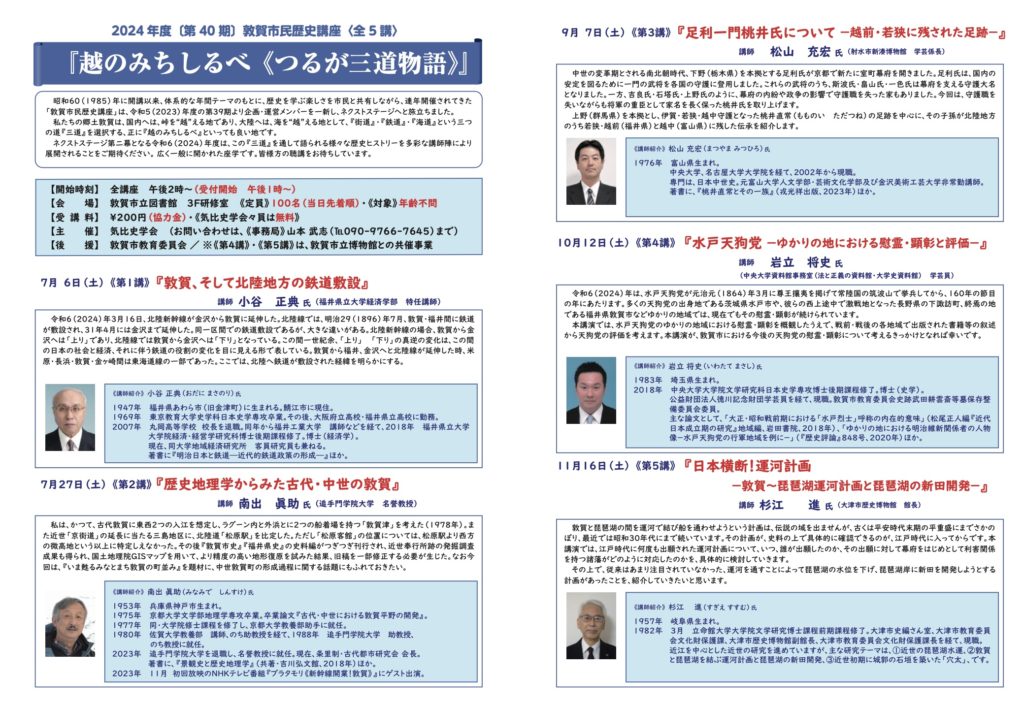

そんな気比史学会が主催する「敦賀市民歴史講座」は今年度で40期を迎え、7月6日(土)の第1講を皮切りに、全5講の構成で進めるところ。

本日は、同講座のご紹介となりますが、今年度第2講となる講座を以下の通り開催いたします。

講師には、昨年11月のNHK「ブラタモリ」(敦賀編)にも出演された、追手門学院大学名誉教授の南出眞助氏をお招きし、「歴史地理学からみた古代・中世の敦賀」をテーマにご講義いただきます。

歴史地理学の第一人者であり、大学の卒論にここ「敦賀」を取り上げたというくらい、関心と熱意をもって調査研究し続けてこられた南出先生。

今回は、あったことは間違いないが、証拠が明らかとなっていない、いわゆる「敦賀の三大謎」(松原客館、愛発関、敦賀城)のひとつで、7つの候補地があると言われながら場所が特定されていない「松原客館」について、歴史地理学における、先生のこれまでの豊富な知見を踏まえた上でのご見解を伺えるとのことであり、私自身、今からワクワクしていますが、ぜひ皆さんとともに松原客館の謎に迫っていければと思います。

<開催概要>

◉日 時:令和6年7月27日(土)14:00〜

◉場 所:敦賀市立図書3階 研修室

◉定 員:100名(事前予約なし、当日先着順)

◉受講料:200円(講座協力金として)

なお、これまでも多くのお問い合わせをいただいていますが、当講座は事前予約制ではなく、「当日先着順」となっています。

満員をご心配な方は、過去の経験上、13時30分頃までにお越しいただければ間違いないかと思いますので宜しくお願いいたします。

先生のプロフィールなど、詳しくは下記パンフレットをご覧ください。

【第40期 敦賀市民歴史講座パンフレット(第2講までを掲載)】

なお、松原客館に関しては、本年5月26日に開催した「NHK大河ドラマ『光る君へ』パブリッビューイング」(@粟野公民館)にあたり、当会にて「平安時代と敦賀」をテーマに「ミニ歴史講座」を実施したところ。

古代から現代に掛けての海岸線の位置や、氣比神宮近くには「東の入江」、来迎寺近辺の「西の入江」、花城(はなじり)辺りの「第三の入江」と三つの入江があったことなどから、松原客館があったとされる候補地も7つとなっている訳ですが、こうした時代ごとの地理的変化から史実を解き明かそうというのが、まさに「歴史地理学」であり、今回説明されること。

ミニ歴史講座で使用したパワポのスライドをいくつかご紹介しますが、南出先生から「新説」が出るやも知れぬ「第2講」。

まさに、「松原客館の謎に迫る!」

敦賀の悠久の歴史、ロマンを探究に、27日はぜひ敦賀市立図書館にお越しください。

【古代から現在に至る海岸線と「三つの入江」】

【松原客館があったとされる7つの候補地】

【松原客館のイメージ。NHK大河「光る君へ」に出てきた客館と比べていかがでしょう?】