2024年7月23日

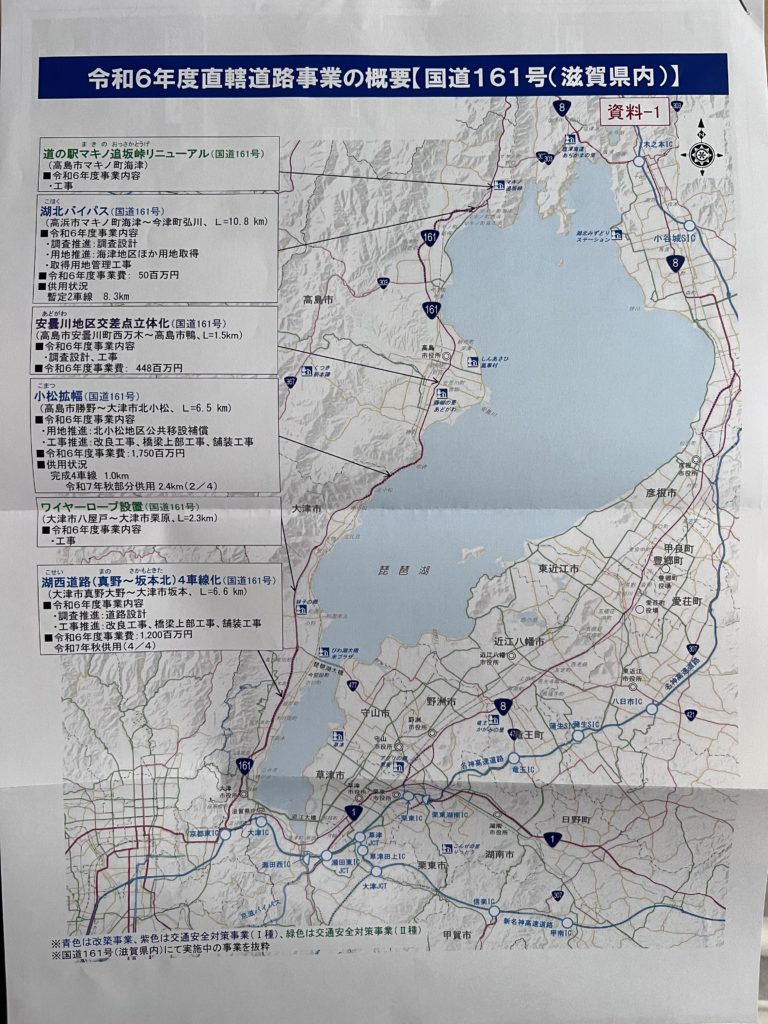

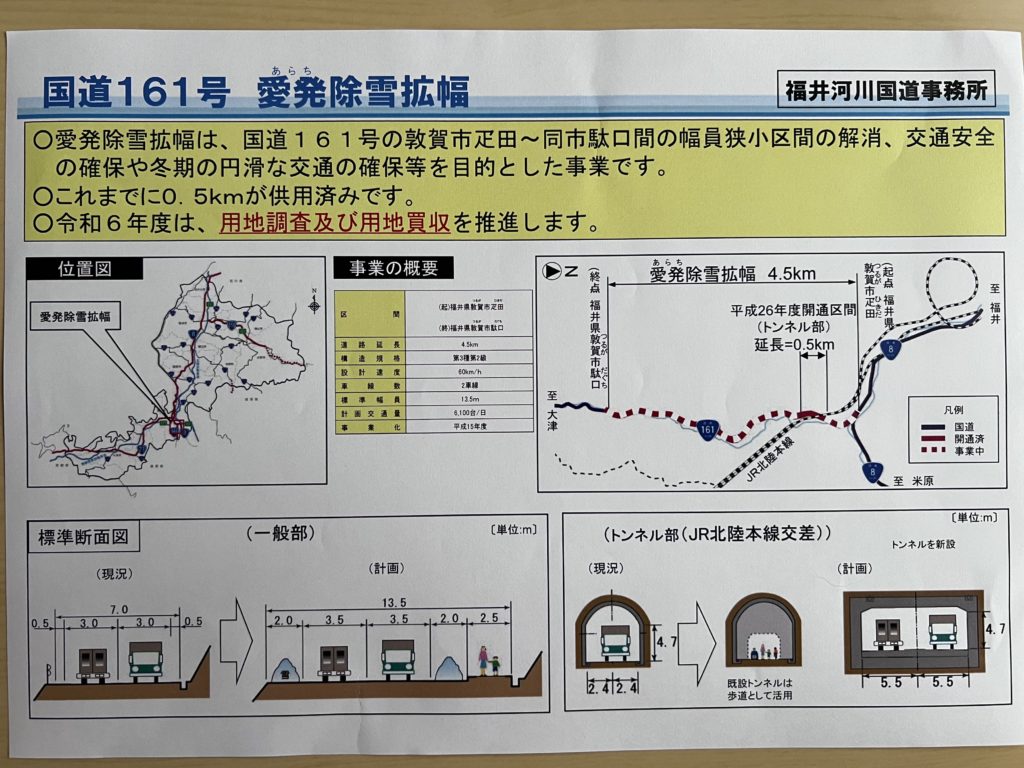

滋賀県湖北・湖西とつながる「国道161号」の早期整備を要望

二十四節気の「大暑」を迎えた昨日。

暑さのピークを迎えるのが「大暑」である一方、暦の上では夏の終わりだそう。

ここまで、節気とマッチした季節の移り変わりを感じてきたところですが、これから夏本番と言わんばかりの気温を見るに、云われとのギャップを思うところです。

いずれにしても、「暑い暑い」と言っていても涼しくなる訳ではありませんので、蝉時雨に入道雲、青い空に青い海と、今年の夏を楽しんでいきたいと思います。

さて、そんな昨日は、大阪市にある国土交通省近畿地方整備局へ。

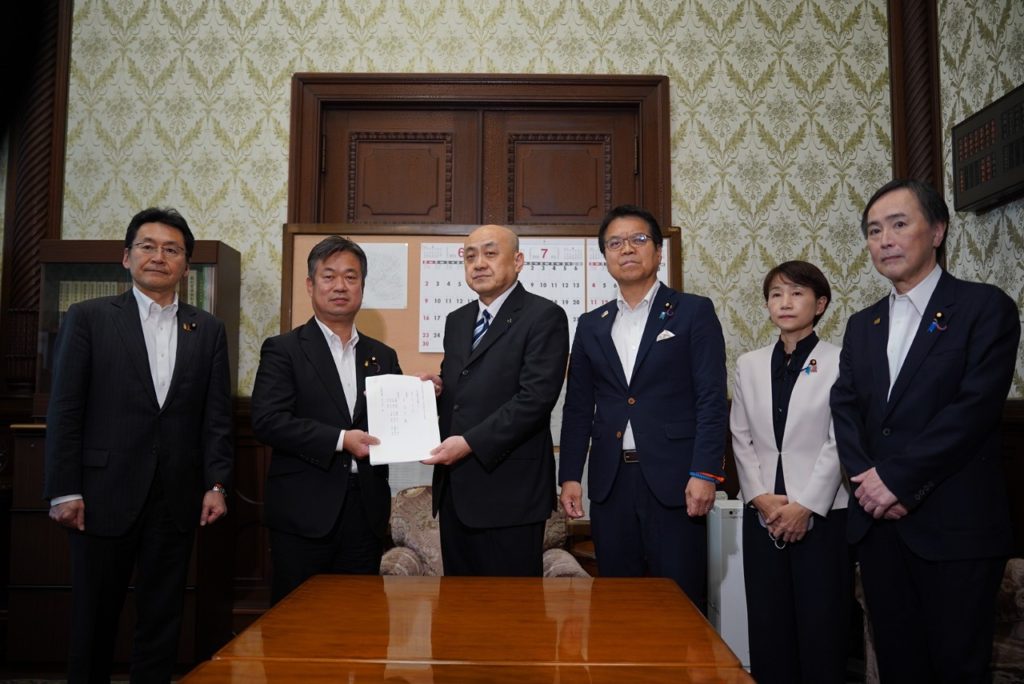

こちらに来るのは、7月10日の「国道8号敦賀・南越前バイパス建設促進期成同盟会」等の要望活動に続いてということになりますが、今回は、大津市、高島市、敦賀市の市長・議長で構成する「国道161号改良整備促進期成同盟会」の要望活動のため伺った次第。

同期成同盟会に関しては、7月2日に大津市役所で開催された令和6年度総会にて国への要望事項を確認しており、その要望事項を所管する近畿地方整備局長らにお伝えした訳ですが、私に関しては、総会に続き、今回も議長代行として任を務めたところです。

国道161号の位置付けや要望の内容については、総会の報告として書き留めたブログをご覧いただきたいと思いますが、同道路の整備事業は、北陸圏と近畿圏を連携することにより、地域経済の活性化、産業の振興、文化の交流など都市機能の向上に寄与するとともに、大規模災害時の緊急避難道路や緊急輸送道路として、大きな役割を果たす重要な路線であり、平成31年4月1日には重要物流道路にも指定され、市民の生命・財産を守り、安全で安心できる社会づくりに必要な道路と位置付けられるところ。

→着手から50年が経過する「国道161号」の整備(7月3日「やまたけ」ブログ)

要望では、同盟会会長である佐藤健司 大津市長より趣旨や要望概要をお伝えした後、福井正明 高島市長、米澤光治 敦賀市長、幸光正嗣 大津市議会議長、廣本昌久 高島市議会議長、そして敦賀市議会からは私と順に、発言の機会をいただいた次第。

【要望活動の様子。左側が国交省近畿地方整備局の方々。】

また、私からは、京阪神地域と敦賀を結ぶ国道161号の整備は、とりわけ敦賀港の利用を踏まえた物流効率化、災害時の代替避難道路の機能等、人命と物流を預かる大変重要な事業であり、ぜひとも早急に進めていただきたい旨求めました。

【敦賀市議会を代表し、私からも発言。】

近畿地方整備局の長谷川朋弘局長からは、いわゆる3ケタ国道で国直轄管理というのは重要路線の幹線道路であることを意味するとの前置きがあった後、同道路の整備促進の重要性は十分認識しており、これまでも脈々と事業を実施してきたが、余力と体力をつけながら展開していきたい。

国の国土強靭化計画が5カ年の最終年となり、策定される新たな計画に事業を盛り込めるかどうかは、9月以降が勝負になると考えているとの見解がありました。

こうして要望活動を終え、整備局を後にしましたが、古より「交通の要衝」として栄えた敦賀として、道路でつながる滋賀県湖西の2市と連携のもと、整備促進を求め続けることの重要性、認識を一層強めた次第です。

【要望書と参考資料の一部(敦賀港とも関わる物資・人の輸送効率化)】

なお、以前の総会の際、ご親戚の関係で敦賀と縁があると伺っていた大津市議会の幸光議長。

昨日お話しすると、小学生の頃は、夏休みになると1週間ほど敦賀に滞在し、松原の海で泳いだとの思い出を語ってくれました。

そう考えれば、滋賀県の湖北・湖西(となると湖南・湖東もですが)にお住まいの方々にとって、国道161号を進めば「そこに敦賀の海がある」。

それぞれの思い出が詰まったこの道路がより便利で安全に走ることができるようにとの、新たな気持ちにもなった次第です。

(おまけ)

冒頭、季節と暦のギャップと書きましたが、朝散歩に出るとどこか秋の空(うろこ雲)。

暦は嘘をつきませんねということでご紹介しておきます。