2024年7月15日

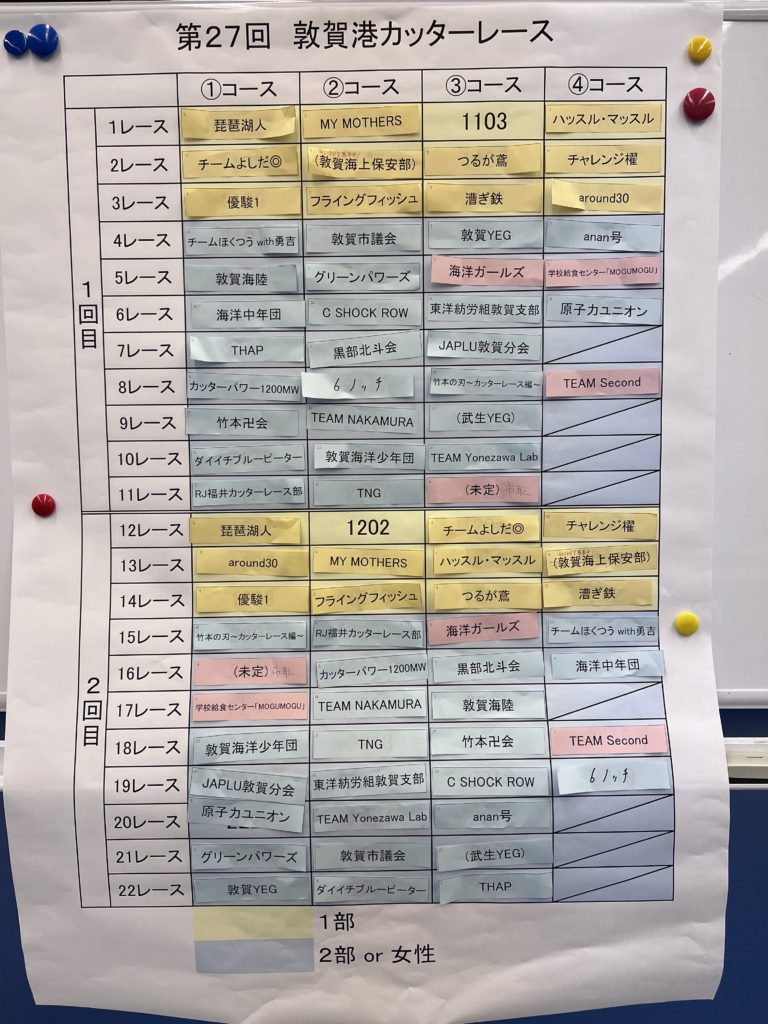

第27回敦賀港カッターレース

11月の大統領選に備えた選挙集会で演説中の共和党のトランプ前大統領が銃撃されました。

安倍晋三氏が選挙応援演説中に銃撃され亡くなられてから、この7月8日で2年が経ちましたが、まさにこの事件を思わせるかの構図が米国でも起きたことに驚くところ。

幸い、トランプ氏は右耳を負傷したものの、命に別条はないとのことで安堵したものの、連邦捜査局(FBI)は「トランプ氏に対する暗殺未遂」として捜査を進めていると明らかにしており、民主主義国家において、いかなる理由があろうとも、暴力で言論封殺されることは断じて許されない行為であると強く非難する次第です。

さて、触れざるを得ない、このような書き出しから話がまったく変わり恐縮ですが、私にとって昨日のメインイベントは「第27回敦賀港カッターレース」。

曇りから雨、そしてまた曇りへと、青空こそ覗かなかったものの、敦賀の「夏の風風物詩」のひとつであるこのカッターレースは、昨年から4チーム増の39チーム(県外から4チーム参加)に参加いただき開催しました。

【大会会場の川崎・松栄岸壁】

大会を主催する敦賀港カッターレース実行委員会(ちなみに、私が事務局の任を仰せつかっています)では、4月の実行委員会を皮切りに、各方面にご協力をいただきながら準備を進めてきたところであり、その後も委員会を重ねつつ、6月29日にはカッター下ろし(カッターを陸から海上に浮かべること)、6月30日、7月6・7日には練習会を開催したうえで、昨日の大会を迎えました。

9時からの開会式では、39チームが勢揃いし、主催者代表、堤敦賀市副市長(米澤市長はその後参加)などからご挨拶を頂戴しスタート。

【全チームが勢揃いしての開会式は壮観】

上級向けの1部、初出場チームなどの2部に加え、今年は、女性4人以上の漕ぎ手で編成する女性チームが4チーム揃い、「女性の部」が成立するなど嬉しい限り。

レースでは、櫂(オール)が折れたり、流してしまうハプニングなども生じるなかでしたが、色とりどりのチームTシャツや、中にはパフォーマンス賞を狙ってか、女装で漕ぐ方も登場し、様々な意味で「熱戦」が繰り広げられました。

なお、毎年参加している「敦賀市議会チーム」(ちなみに前回は2部第3位)は、決勝進出こそならなかったものの予選2レースを激漕。

一体感が生まれるカッターはやはり最高で、レース後はメンバー一同、充実感と達成感を感じた次第です(私は艇指揮のため漕いでませんが…)。

【予選2レース目を終えた敦賀市議会チーム。達成感は皆さんの表情が物語る。】

大会のほうは、途中雨が強く降る時間があったものの、激戦となった1部決勝までの全レースを終え、その後は閉会式、実行委員会全員にて会場の後片付け、撤収作業を行い、全ての工程を終了することができました。

この「敦賀港カッターレース」は27回を数え、海洋少年団OB・OGの方を始め、カッターの楽しさ、魅力に引き込まれて参加された方などで構成された実行委員の方々で大会を継続されていることに敬意を表するとともに、自身もその一員として参画することをどこか嬉しくも誇りに思う次第。

なお、大会に際しては、敦賀市や敦賀海上保安部、港湾関係者の皆様などのご理解、ご協力を頂戴するとともに、そして何より参加される皆さんあってこそ成り立つもの。

今回のレースに参加をいただいた各チーム、応援に駆け付けていただいた皆さんに感謝するとともに、雨を吹き飛ばすかの如く、大会を大いに盛り上げていただいたことに心より御礼申し上げます。

結びに、来年は今年以上の参加をいただき、敦賀の夏の風物詩をさらに盛り上げたいと思いますので、職域や地域、団体などジャンル問わず、「我こそは!」というチームがおられましたらぜひ、お申し込みいただけますようお願いいたします。

【7月7日の練習風景。このロケーションは敦賀の宝。また来年お会いしましょう!】