2024年6月30日

ブログ まちづくり

私が事務局として携わっている市民団体は「気比史学会」と「敦賀港カッターレース実行委員会」のふたつ。

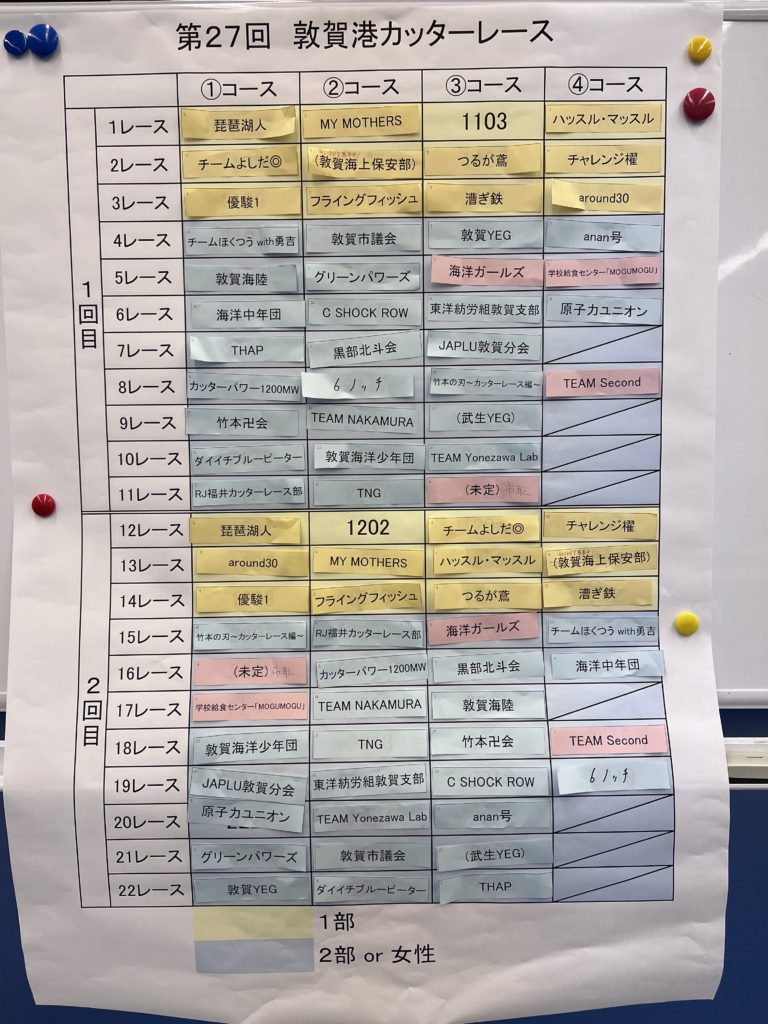

気比史学会では、第40期を迎える「敦賀市民歴史講座」が7月6日(土)の第1講を皮切りに始まること、また敦賀の夏の風物詩「カッターレース」はその翌週7月14日(日)に「第27回大会」を開催するということで、最近はその準備のため、公私ともに大変充実しているところ。

このうち、「第27回 敦賀港カッターレース」に向けては昨日、保管場所から海へカッターを移動する作業、通称「カッター下ろし」を実施しました。

【「カッター下ろし」作業の様子】

作業といってもすべて実行委員の手で行うボランティア。

午前9時に川崎松栄岸壁(港大橋の西側)に集合した後、カッターを移動する班、新日本海フェリー倉庫に機材を取りに行く班に分かれ、テキパキと作業が進められ、午前中のうちに終了しました。

なお、この日から大会までの港利用に関しては、敦賀港を管理する敦賀海上保安部や福井県嶺南振興局に許可手続きを行うほか、カッターを保管している場所に立ち入るためのゲート開放は、敦賀海陸運輸さんに依頼するなど、何かと事前準備がありましたが、ひとまず無事にカッターを海に浮かべられたことに安堵した次第です。

カッター下ろしを終えた後は、午後からの「初心者練習」に備え腹ごしらえ。

恒例の「ヨーロッパ軒」を出前してもらいましたが、「今年もカッターレースで…」と電話すると、「いつもの港大橋のところね」とツーカーで答えてくれる「※パ軒本店」の対応が嬉しいところ。

※敦賀の人は「ヨーロッパ軒」のことを、略して「パ軒」と呼ぶ

青空のもと、海を眺めながらの「カツ丼」(もちろんパリ丼もあり)は最高で、実行委員の皆さんと楽しくも美味しくいただいた次第です。

【敦賀港をバックに映える「パ軒」。それにしても絵になりますね(笑)】

午後からの初心者練習には5名(うち4名が女性)がお越しになり、実行委員(海洋少年団OB・OG)の指導のもと手解きを受けた後、昨日の工程を終えましたが、今年の大会参加は39チーム。

前年から4チーム増のうえ、1部・2部に加え、なんといっても「女性の部」(4チーム)が成立したことが嬉しいところ。

こうして多くの参加をいただき開催する「第27回 敦賀港カッターレース」。

本日、来週末は各チームの練習が続きますが、とにかく安全に、気持ちの良い大会となるよう、実行委員の皆さんと準備を進める所存です。

【初心者練習を終え係留されるカッター群。こちらは本当に絵になります。】

2024年6月29日

ブログ 人生観

3期9年に亘り敦賀市教育長を務められた上野弘氏が退任。

先般ご紹介した通り、上野前教育長は私が粟野中学校3年生の時、同学年別クラスの先生であったことから、かれこれ35年以上前に知り合ったことになりますが、任期満了となる昨日、教育長室にお伺いし、暫し歓談させていただいた後、最後のご挨拶をしたところです。

子どもの教育環境はもとより、文化芸術やスポーツの振興まで幅広い分野を所管する教育委員会において、トップリーダーとして取り組まれた“上野先生”に、改めて感謝と敬意を表する次第です。

市内にお住まいですので、またお会いすることもあろうかと思いますが、今後はくれぐれもご健康に留意され、新たなステージでご活躍されますことご祈念申し上げます。

また、この6月は母体の日本原電では人事異動時期。

ここ敦賀の地から転勤される方や退職される方にとって昨日は現職場での最後の出勤日。

お世話になった方すべてに直接お声を掛けることまでできませんでしたが、皆様方におかれましては、これまで献身的に業務にあたってこられたこと、また私の活動に対してもご理解とご協力をいただいたことに心より感謝するところ。

それぞれ、新天地あるいは別の分野での飛躍を祈念する次第です。

なお、転勤や退職は仕事のみならず、人生における大きな転機であることはいうまでもないところ。

この機会を前向きに捉えられる方もいれば、不安にかられる方もいらっしゃると思いますが、皆さんに贈りたいのはこの言葉。

「前進できぬ駒はない」

これは、昭和から平成の時代にプロ棋士として活躍した十六世名人の中原誠さんが語った言葉で、歩や桂馬、香車のように、将棋の駒の中には後退できない駒がある一方で、前進できない駒はないんだということを意味しています。

真っすぐ1歩ずつ進んだり、斜めに進んだりと、駒ごとに動き方はさまざまですが、それでも確実に前へと進める。

これは将棋盤の上だけに留まらず、私たちの人生においても言えることであり、転機や日々の行動すべてが「前進」につながると思えば元気、勇気が湧いてくるもの。

私自身もこの言葉を胸に置くとともに、週明けから新たなスタートを切られる皆様にエールを贈る一言になれば幸いです。

【もう一言エールを。「この道を行けばどうなるものか。 危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし。踏み出せばその一足がみちとなり、その一足が道となる。 迷わず行けよ、行けばわかるさ。」byアントニオ猪木(写真は6月27日やまたけ撮影)】

2024年6月28日

ブログ 地域コミュニティ

一日遅れての紹介で恐縮ですが、昨日は「演説の日」だったそう。

由来は、明治7(1874)年6月27日に、東京・慶応義塾の三田演説館で日本初の演説会が行われたこと。

また、「演説」という言葉は、福澤諭吉氏が仏教語をもとにして作った造語とされており、諭吉氏自身は早くから、日本が欧米と対等の立場に立つ為には、演説の力をつけることが必要と説いていたとのこと。

確かに政治の世界で見ても、最近では名演説家と呼ばれたオバマ元米大統領、自国民を奮い立たせるウクライナのゼレンスキー大統領などの存在があるのに対して日本はどうか。

諭吉氏の「欧米と対等に」とまで考えは及ばずとも、特に、大衆に考えを説く政治に携わる者は「演説力」を高めねばならないと、自分にも問い直したところです。

さて、演説とはやや意味合いが異なるかもしれませんが、副議長就任以降、徐々に機会が増えているのは「挨拶」の場。

議長が他の公務で対応できない場合に代役を務めるのが役割となっていますが、昨日は「令和6年度 敦賀市赤十字奉仕団定期大会」にお招きいただき、敦賀市議会を代表してご挨拶する機会を頂戴しました。

赤十字は、アンリー・デュナン(スイス人:第一回ノーベル平和賞受賞者)が提唱した「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく救う」ことを目的とし、世界191の国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織で、日本赤十字社はそのうちの一社。

西南戦争における負傷者救護で初めての活動を行って以来、国内外における災害救護をはじめ、苦しむ人を救うために幅広い分野で活動しており、敦賀市赤十字奉仕団は、地域赤十字奉仕団のひとつとして、昭和23(1948)年の結成依頼、連綿と地域社会に貢献されています。

大会では、団旗・分団旗入場に始まり、奉仕団関係物故者への黙とう、「あこがれの赤十字」斉唱、赤十字奉仕団「団員信条」の唱和。

委員長挨拶に続き、活動に貢献された団員への表彰伝達式が行われ、その後、来賓祝辞として戸田・日本赤十字社福井県支部事務局長、池澤副市長、私とご挨拶。

市議会を代表しての挨拶では、大和田委員長様をはじめ団員の皆様が、日頃から地域に根ざした人道的な活動を実践していただいておりますことに、心から敬意と感謝の意を表するとともに、「困っている・苦しんでいる人の役に立ちたい」という思いを持った方々が、その思いを結集し、赤十字のボランティア活動を通じて、支えてくださっている皆様の存在は、大変心強く、意義深いものであるとお伝えしたうえで、今後とも、各種活動や災害時の救援・協力活動、更には市民の福祉向上のため、一層の御尽力を賜わりますようお願い申し上げた次第です。

【会場の「あいあいプラザ あいあいホール」の様子】

会場を見渡すと、知った方も多く参加されていた敦賀市赤十字奉仕団。

団のますますのご発展と、団員の皆様のご健勝、ご活躍を心からお祈り申し上げます。

なお、ステージ上に掲げられていた赤十字社の運動標語は、「人間を救うのは、人間だ」。

地域赤十字奉仕団の活動はもとより、寄付や献血、ボランティアなど、どなたでも参加できる赤十字社の活動にご協力いただければ幸いです。

2024年6月27日

エネルギー ブログ 原子力

昨朝は、水曜日恒例の名子での辻立ちから。

発電所に向かう皆さんに対してはいつも、お手振り、アイコンタクトでご挨拶していますが、気持ちは「ご安全に」。

昨日は比較的過ごしやすい日であったものの、今は熱中症リスクが高い時期でもあり、安全第一の作業を願い、お見送りした次第です。

さて、昨日のブログでは6月定例会最終日に採択した議員提出議案「エネルギー基本計画見直しに対する意見書」の件をご紹介したところですが、ちょうど同じ日(6月25日)には、「総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力小委員会」(以下、原子力小委)の第39回会合が開催され、エネルギー基本計画改定への反映を見据えた、原子力政策の論点について議論を開始したとありました。

原子力を取り巻く世界の情勢に関しては、本年6月13〜15日にイタリア・プーリアで開催されたG7首脳会合で、ネット・ゼロへの移行及びエネルギー安全保障の改善における原子力の可能性を強調し、研究開発やサプライチェーン強靱化等に向けた協力方針を確認。

マイクロ炉を含む革新炉や小型モジュール炉のような革新的技術の研究開発を促進し、プロジェクト資金調達手段へのアクセス拡大を可能にするために協力し、セクター間の協力を支援することや、COP28期間中に発表された2050年までに世界の原子力発電能力を3倍にするとの世界的な宣言に留意すること。

さらには、最高水準の原子力の安全性とセキュリティが、全ての国とそれぞれの国⺠にとって重要であることを強調するとし、今後こうした考えに従い原子力発電の活用を進めるとしています。

そうした情勢のなか、25日の原子力小委では、資源エネルギー庁が原子力発電の再稼働や新増設・リプレースに加え、※核燃料サイクルなどのバックエンド分野も含めた幅広い現状について説明。

※本来、「原子燃料サイクル」と書きたいところですが、提出資料に沿い、「核燃料サイクル」と表現いたします

前回のエネルギー基本計画策定時からの国際情勢、電力需要見通しの変化などを踏まえ、次世代革新炉の開発・建設に向けた事業環境整備や国際的な燃料サプライチェーンの確立など、具体化が急がれる取り組みについて議論を深めたとありました。

具体的に、議題に挙げられたのは以下2点。

(1)原子力に関する動向と課題・論点について

(2)核燃料サイクルの確立に向けた取組と今後の検討事項について

さらに、(1)に関する資源エネルギー庁提出資料では、

1. エネルギーを巡る状況について

2.原子力政策を巡る動向

(1)国内における状況

(2)海外における状況

3.原子力の特⻑

4.原子力活用にあたっての前提

5.原子力活用に向けた環境整備

について説明。

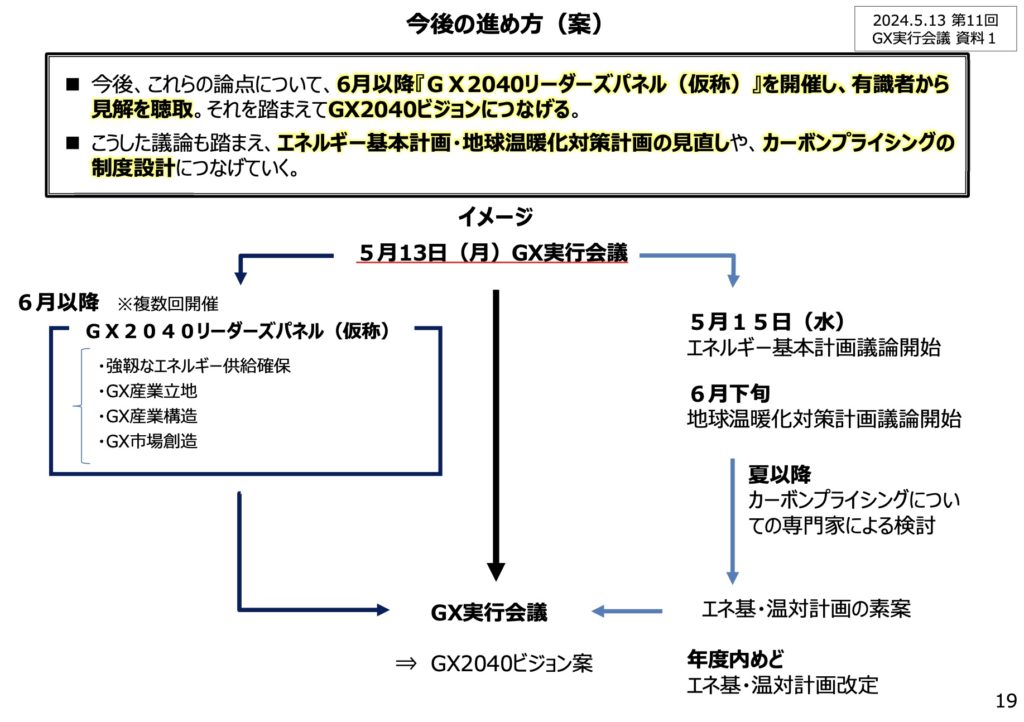

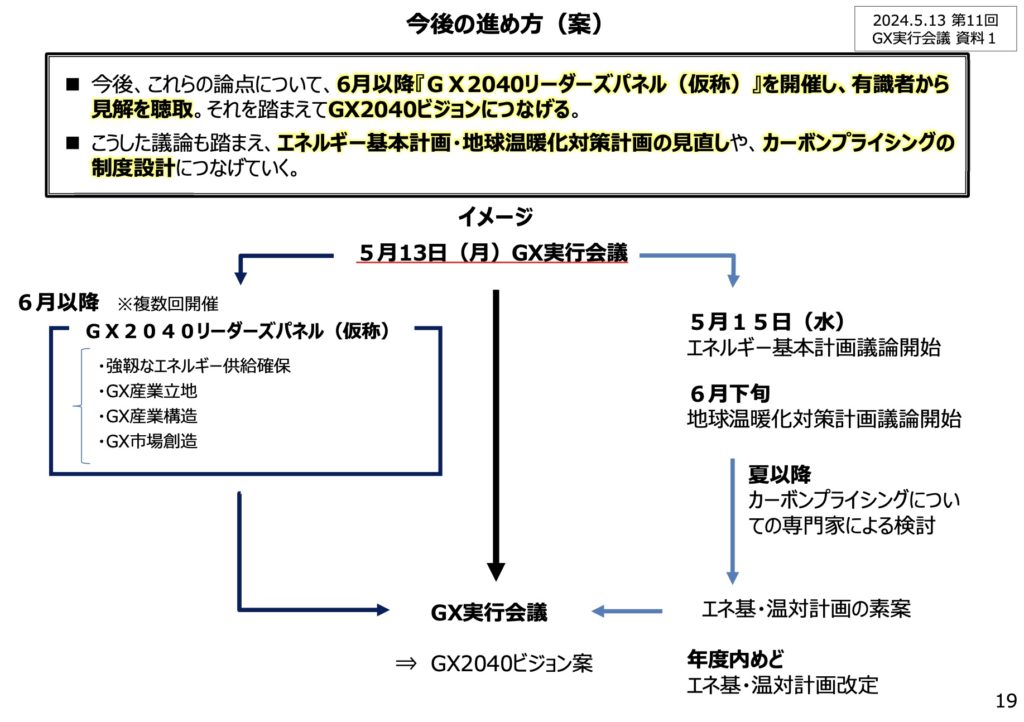

1.では、今後、エネルギーを巡る様々な論点について、6月以降「GX2040リーダーズパネル(仮称)」を開催し、有識者から見解を聴取した上で、それを踏まえてGX2040ビジョンにつなげること、こうした議論も踏まえ、エネルギー基本計画・地球温暖化対策計画の見直しや、カーボンプライシングの制度設計につなげていくとあり。

「GX2040リーダーズパネル(仮称)」については、5月13日に開催された「第11回 GX実行会議」においても示されていますが、ここを起点として議論が展開されることに留意をしておかねばなりません。

【6月25日の「原子力小委員会」資料より抜粋】

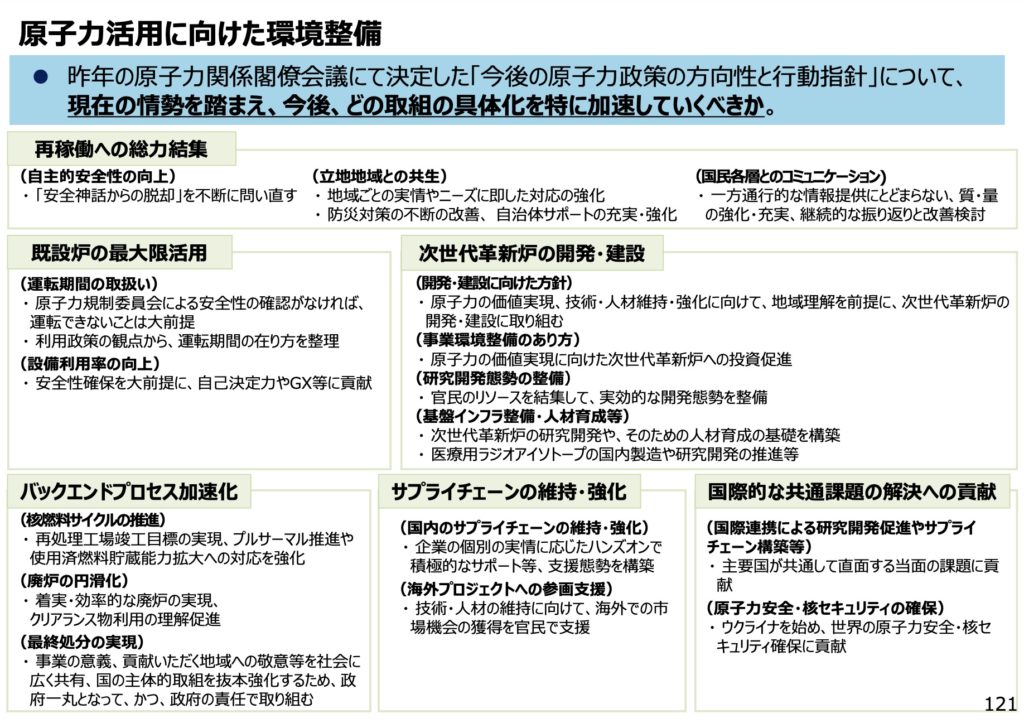

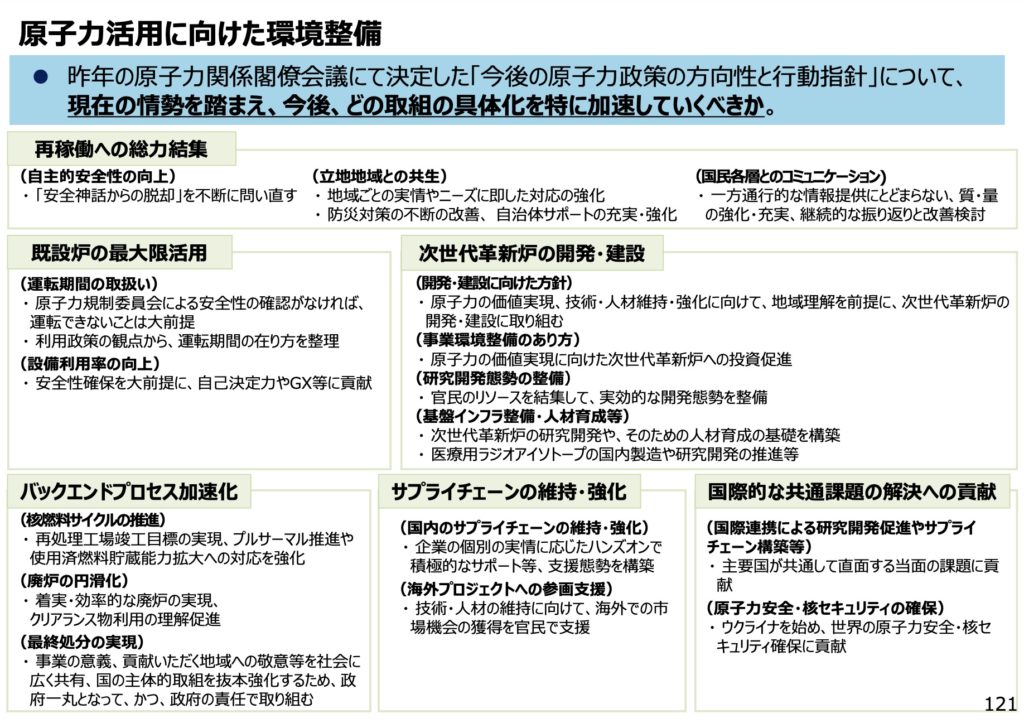

また、5.では、原子力活用に向けた環境備に関する課題や論点などを挙げた上で、最終ページには、「昨年の原子力関係閣僚会議にて決定した『今後の原子力政策の方向性と行動指針』について、現在の情勢を踏まえ、今後、どの取組の具体化を特に加速していくべきか」とし、以下のようにまとめられていました。

【上記と同じ】

意見書にて求めた「エネルギー基本計画見直し」につながるこの議論。

「今後、どの取組の具体化を特に加速していくべきか」とありますが、「どの取組『も』具体化を加速」いただけるよう、前向きな議論を切に求める次第です。

→(参考)6月25日の原子力小委関連資料はこちらをご覧ください

2024年6月26日

ブログ 敦賀市議会

6月4日から22日間の日程で開催された、令和6年第2回(6月)敦賀市議会定例会が閉会しました。

最終日の昨日は、9時より議会運営委員会、9時30分より全員協議会を開催。

市長、副市長も出席しての全員協議会では、最終日の議会日程や運営方法を確認したうえで、この日提出された人事案件について、市長から説明の後、質疑までを行いました。

その後、10時から本会議を開会し議事を進め、追加提出議案では、現教育長の上野弘氏が任期満了を迎えることに伴う「第39号議案 敦賀市教育長の任命につき同意を求める件」では、後任に花木秀実氏とすることを決定しました。

まずもって、3期9年の長きに亘り、敦賀の教育行政にご尽力賜りました上野氏に対し、心から感謝と敬意を表する次第です。

また、新たに教育長に就任された花木氏におかれては、市内の小中学校教員を歴任された後、直近では「NPO法人 敦賀教育研究会SAKURAゼミナール」の運営に携わられており、当ゼミナールのホームページを拝見するに、「本当の思考力、課題発見能力、問題解決能力、創造性を育てる」とし、目標を「子どもたちの自由な想像力を引き出しながら科学の基本概念や方法を体験的に学び、自分から学んでいこうとする力を引き出す」、「プログラミング体験を通して、プログラミングの考え方と感性を育てる」とありました。

教育環境も激動、変化の時代を迎える中において、上記のような考え方、視点を取り込んでいくことは極めて重要と考えるところであり、これまで行われてきた大事な理念や考えを継承しつつ、花木新教育長なりの思いを注入いただき、より良い教育環境に進むことを期待する次第です。

なお、上野氏、花木氏ともに、本来「氏」ではなく、「先生」と呼びたいところ。

と申しますのは、お二人とも、私が粟野中学校3年の時に同じ学年の担任の先生をされていたからでありますが、こうした巡り合わせも何かのご縁。

まさか、二代続けてこうした関係になるとは思ってもみませんでしたが、良い意味での緊張感のもと「次代を担う子ども達のために」との思いをともに、良き議論をしていきたいと思います。

本会議のほうは、人事案件を含む、全13議案について原案通り可決。

特別委員会からの報告の後には、議員提出のB議案第4号「エネルギー基本計画見直しに対する意見書」を賛成多数で採択しました。

意見書の内容は、最後に全文掲載しますのでお目通しください。

こうして、私にとっては、副議長として初の定例会を終えましたが、次の令和6年第3回(9月)定例会は9月6日から10月9までの会期で行われることが決定しています。

議会として進めていかなければならないことも山積していますので、この間もしかと役割を果たしていきたいと思います。

<参考掲載:「エネルギー基本計画見直しに対する意見書」全文>

B議案第 4 号

「エネルギー基本計画見直しに対する意見書」提出の件

「エネルギー基本計画見直しに対する意見書」を地方自治法第99条の規定により、国会及び関係行政庁に提出する。

令和 6 年 6 月20日 提出

提出者 敦賀市議会議員 有 馬 茂 人

賛成者 同 豊 田 耕 一

同 同 中 道 恭 子

同 同 北 條 正

エネルギー基本計画見直しに対する意見書

GX実現に向けた基本方針において、原子力発電を最大限活用するとの方針が示され、関連するGX脱炭素電源法も成立した。第7次エネルギー基本計画を策定する今回の見直しにあたっては、原子力政策の方向性を明確に位置付けるとともに原子力利用に係る取り組みについて時間軸も含めて具体的に示すことが肝要と考える。2050年カーボンニュートラルと電力安定供給の実現、そして大前提となる立地地域の安全、安心確保のため、下記の事項について、その実現が図られるよう強く要望する。

記

1 第7次エネルギー基本計画を策定する今回の見直しでは、今後、増加すると見込まれる電力需要を支えるベースロード電源としての原子力発電の長期的な必要容量と時間軸を明記すること。

2 必要な原子力発電比率を維持するために、立地地域の安全・安心の確保を大前提とした既存発電所の再稼働を進めるとともに、高経年化した発電所のリプレース、新増設の計画を具体的に示すこと。

3 放射性廃棄物の減容化及び、原子力政策の安全かつ確実な推進のため、核燃料サイクルの実現に向けた計画を国が先頭に立って着実に進めること。

4 乾式中間貯蔵施設や放射性廃棄物の最終処分等のバックエンドについて、実効性ある計画を国が責任をもって示すこと。

5 原子力政策に対する国民理解を広く浸透させるため国が先頭に立って取り組むこと。

6 立地地域の安全、安心のため、制圧・避難道路の着実な建設完成を早期に進めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和 6 年 6 月25日

敦 賀 市 議 会

提案理由

エネルギー基本計画見直しに対する意見書を国会及び関係行政庁に提出したいので、この案を提出する。

2024年6月25日

ブログ 敦賀市議会

大雨警報から一夜明け、月曜の昨日は週頭街宣からスタート。

大雨(土砂災害)警報を踏まえた災害に備えるまちづくりや敦賀市議会6月定例会の状況説明、さらに政府の電気代補助に関しては、再エネ賦課金の徴収停止、抜本的には原子力発電の早期再稼働による低減対策をと国民民主党の政策を紹介しました。

季節は梅雨に入りましたが、この週頭街宣は天気に関係なく実施しているもの。

体調管理に留意のうえ、引き続き、思い、考えを伝えてまいります。

さて、本日6月定例会最終日を迎える敦賀市議会ですが、昨日は文教厚生常任委員会にて「所管事務調査」を行いました。

調査事項は「敦賀市内小学校における令和5年度健康診断一部未実施について」。

所管事務調査とは、地方自治法第109条第2項に、「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する」と規定されていることを基に、委員会が自主的に、当該委員会が所管する事務について行う調査のことを言います。

今回、調査事項に挙げた「敦賀市内小学校における令和5年度健康診断一部未実施について」は既に報道発表がされている事案であるものの、児童生徒の健康管理、あるいは学校現場の管理体制や実態などの観点から、事案を受けて的確に対応がされているのか、所管する委員会としても調査をすべきとの考えのもと、先般開催の文教厚生常任委員会で調査の実施を決定したものです。

なお、この事案は、敦賀市内の小学校1校において、令和5年度に実施すべき健康診断の一部を実施していなかったことが、6月初め、学校医からの報告により判明し、その後の調査により、当該校は、学校保健安全法に定められている健康診断のうち、発育測定、視力検査、聴力検査、心電図検査、検尿検査、耳鼻科健診については実施したが、内科検診と歯科検診は行っていなかった。

また、その結果について、県や市への報告および健康診断票に令和4年度の数値を流用するなどしていたというものであり、6月11日に行われた会見で上野弘教育長は「児童の健康を守るべき学校が健診を行わず、さらに校内でのダブルチェック、トリプルチェックが働かず虚偽報告をしたことは誠に遺憾。関係者に心配や迷惑をお掛けし、お詫び申し上げる」と謝罪したというのが一連の内容。

所管事務調査では、教育委員会事務局長以下が出席のもと、(1)経過と原因、(2)保護者説明会、(3)今後の再発防止対策の大きく3点を調査項目に挙げ実施。

事務局長からの説明、委員からの質問で明らかになった主な事項は以下のとおり。

・健康診断は毎学年、6月30日までに実施すると定められているが、昨年度は新型コロナの影響で延期が可能であり、同校養護教員は、内科検診と歯科検診を7月以降に延期したものの、6月の大きな行事などに追われ、9月末の県への報告期限までに実施できなかった。

・その上で、前年実施の同健診データを当該児童の今年度データに流用した(新1年生は入学前の検診データを流用)。

・健康診断の対応は養護教員に任せっきりで、上司や他の教員が関与する環境になかったため、他から健診未実施を指摘されることがなかった。

・養護教員は、児童生徒からの相談などもあり、業務量としては変動の多い職種。専門職でもあり、他の人が入りづらい部分があるのは確か。

・当該事象は学校の規模によって生じたものではないと考えており、市全体として捉え対応することを考えているため、どの学校かの公表は不要と考えている。

・今年度の健診は6月までに確実に実施する。

・内科検診、歯科検診の前年未実施による影響(虫歯の進行など)について、これまで保護者からはそのような意見は伺っていない。

・保護者説明には、令和5年度卒業生の保護者を含む43人が出席。事案発生からの経過やチェック体制、先生方の負担を考慮して対応をとの意見あり。

・再発防止対策に関しては、教頭が小中校区の養護教諭と調整し、自校の健康健診について確認する、診断リストを作成し、進捗状況を毎月チェックする、職員面談などにより悩みや困っていることを話せる環境を構築する。

・上位職を含めた職員らの処分に関しては、任命権者である福井県教育委員会にて検討中である。

【調査の模様は、嶺南ケーブルネットワーク「つるいち」でも放送されていました(写真は同社Facebook「つるがチャンネル121ch」より引用)】

今後こういった事案を発生させないためにはやはり、個人任せにせず、組織的にチェック・管理していくことが重要であるとともに、教員の働き方改革が求められている中にあって、対策を講じる際においても養護教員を含む一人ひとりの労働負荷をいかに低減するかの視点を持つこと、また業務上の悩みや困りごとを一人で抱え込まない職場環境と風土が必要と考えるところ。

私自身、こうした考えのもと調査にあたったところですが、同時に所管事務調査の難しさも感じた次第です。

結びに、敦賀市議会の方は、6月4日から始まった6月定例会が本日最終日。

10時からの本会議では、各議案の審査報告から討論、採決までが行われますので、最後まで注視いただければ幸いに存じます。

2024年6月24日

ブログ 防犯/防災

昨日、留意が必要と書いた警報級の大雨。

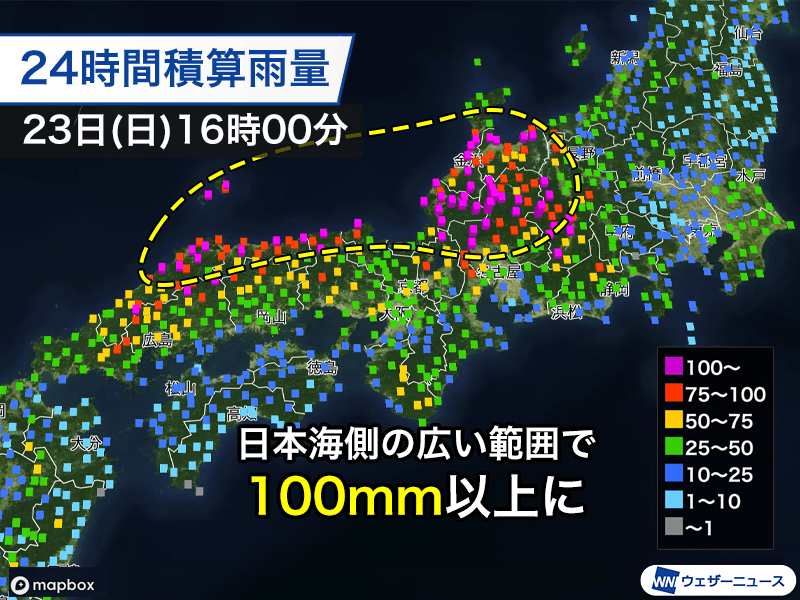

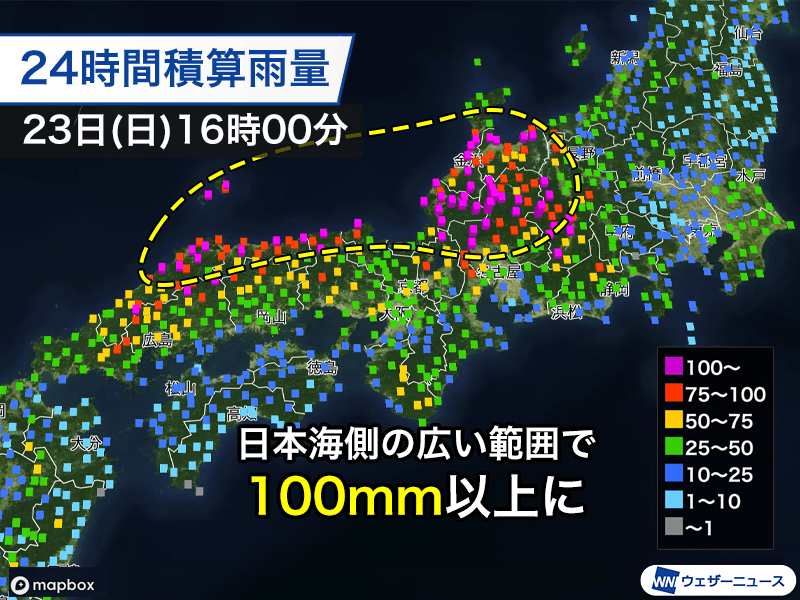

日本海に伸びる梅雨前線の活動が活発で、特に前線に近い日本海側で雨が強まったことにより、24時間雨量は広い範囲で100mmを超え、福井県内では、越前市が吉野瀬川の水位上昇、大野市は赤根川の大橋付近と日詰川で氾濫の危険が高まったとして流域の一部地区に避難指示を発令。

避難指示は既に解除となっているものの、ともに避難所を開設しての対応となったほか、福井県と岐阜県の一部の地域に土砂災害警戒情報が発表されるなど、緊張高まる状況となりました。

【23日16時時点の24時間積算雨量(ウェザーニュースより)】

ここ敦賀市においても、23日17時4分に大雨警報(土砂災害)発表。

幸い、被害はなかったものと認識していますが、重ね重ね、近年の精度の高い気象予報であっても予想し得ない、「まさか」が起きる可能性があることを十分念頭に、市民の皆さんとともに「災害に備えるまちづくり」に取り組まねばと考える次第です。

なお、敦賀市においては今回の大雨予報を前に、21日にはホームページで「風水害に備えて」のタイトルでページを掲載。

注意を呼び掛けることに加え、風水害に備えるための各種情報を集約し、リンクしています。

皆様におかれては、本ページをブックマーク登録する、あるいは関連ページから災害知識を習得するなどご活用いただけますようお願いいたします。

→敦賀市HP「風水害に備えて」はこちらから

天気予報では本日、梅雨前線は少し南下し、九州で大雨の恐れがあるとのこと。

線状降水帯の分布が気になるところですが、被害なきよう祈るばかりです。

昨日は併せて、そうした中にあっても、梅雨時期の主役「紫陽花」の咲く姿を楽しむ余裕を…と書きましたが、我が家に咲く紫陽花もどこか嬉しそう。

【我が家の玄関脇に咲く紫陽花】

「楽しむ余裕」は被害がなかったからとも言えますが、であるからこそ、こうした感性や心が満たされるシーンに出会えることに感謝をし、今朝も雨露に濡れる紫陽花を愛でたいと思います。

2024年6月23日

ブログ 働く仲間とともに

今冬降った雪が少ないうえ、梅雨もなければこの夏は渇水になるのではと危惧していたところ、気象庁は22日、中国地方と北陸が梅雨入りしたとみられると発表しました。

北陸は平年より11日、昨年より13日遅い梅雨入りとなりましたが、早速今日から明日に掛けては、梅雨前線が接近する影響から、北陸地方では警報級の大雨となる所がある見通しとなっており、留意が必要な状況。

また、天気予報を見るに、この先10日間は「晴れマーク」なし。

気が滅入る方もいらっしゃるかと思いますが、先の渇水リスクにあるよう、作物にとっても人間にとっても梅雨は必要であり、この時期の主役「紫陽花」がイキイキと咲く姿を楽しむ余裕をもって過ごしたいものですね。

【“きゅう”との散歩道に咲く紫陽花にも「待ってました」の梅雨がやってきました(写真は6月16日撮影)】

さて、前置きが長くなりましたが、昨日は東京神田で開催された「第46回 原電エンジニアリング労組定期大会」に来賓としてお招きいただきました。

原電労組とともに、日本原子力発電関連企業労働組合総連合(原電総連)を構成する同労組は、日頃より活動をともにする仲間であり、私の活動を支えていただいている心強き存在。

途中、組織の再編なども経験しつつ迎えた46回目の定期大会には、原電総連から柳井事務局長、組織内議員として寺門さだのり東海村議会議員、そして私の3名が来賓として出席。

それぞれ、挨拶の時間を頂戴しました。

私の方からは、日頃のご支援に対する感謝を述べた上で、「歴史の転換点」北陸新幹線開業を迎えた後の敦賀の現況に加え、原子力の長期停止が続く中にあっても、敦賀市の経済政策の基本的考えは「原子力を基軸とした産業の副軸化」であることを紹介。

また、物価やエネルギー価格高騰対策における政府(税を取って配る補助金方式)と国民民主党(再エネ賦課金など、取って配るくらいなら徴収しない)の政策の違いなどを例に、持続的な賃上げはもとより、30年に亘り停滞する日本を変えていくためには政治(政策)を変えることが必要不可欠であり、そのためには一層政治に関心を持っていただくことが重要とお願いした次第です。

結びには、原電エンジニアリング労組の今後益々の発展と、私自身、皆さんの代表として政治の場で取組むことをお誓い申し上げ挨拶を終えましたが、労組役員時代と同様「活動の原点は職場の声にあり」の考えのもと、皆さんとは引き続き、連携を図ってまいります。

【挨拶の様子】

大会会場を退室した後は、せっかくの機会と、東京で働く長女と待ち合わせ、暫し時間をともにし敦賀に戻りましたが、まちを歩くと東京都知事選のポスター掲示板が。

【スカスカの東京都知事選ポスター掲示板(品川駅前にて)】

新聞やネットでは、同じ顔が並ぶポスターや裸同然の女性の写真など、何かと物議を醸していますが、この品川駅前の掲示板はご覧のとおりスカスカ。

地方議会の選挙でポスターを貼っていない候補者は「やる気がない」と見られるのが常(もちろん、貼る貼らないは自由)ですが、東京は関係ないようですね。

いずれにしても、政治は「信なくば立たず」。

この言葉を肝に銘じ、今後も活動にあたる所存です。

2024年6月22日

ブログ まちづくり

通常国会が事実上閉会した昨日、岸田首相は、5月使用分を最後に終了した電気・ガス料金の軽減策を8月使用分から3カ月間限定で復活させると表明しました。

対策の終了と歴史的な円安の長期化で、モノの価格上昇が再び加速し始めており、実質賃金や消費の回復に水を差す懸念があるからだとしていますが、またもや補助金、しかも期間限定による対応に加え、このタイミングでの発表に疑問を呈すところ。

国民から税金を「取って配る」のではなく「取らない」の考えのもと、ガソリンを含むエネルギー高騰対策は、国民民主党が主張しているよう、

①再エネ賦課金の徴収停止

②原子力発電所の再稼働

③ガソリン減税(トリガー発動)

を実施する方が政策的合理性があると考えます。

出口戦略のない補助金頼みの政策をいつまで続けるのか。

持続的な賃上げに向けても、いい加減、抜本的な政策に舵を切っていただきたいと強く思う次第です。

さて、話題を変えまして、プライベートの活動では「気比史学会」、「敦賀港カッターレース」とふたつの事務局を預かっており、それぞれ今期の活動が活発化しているところ。

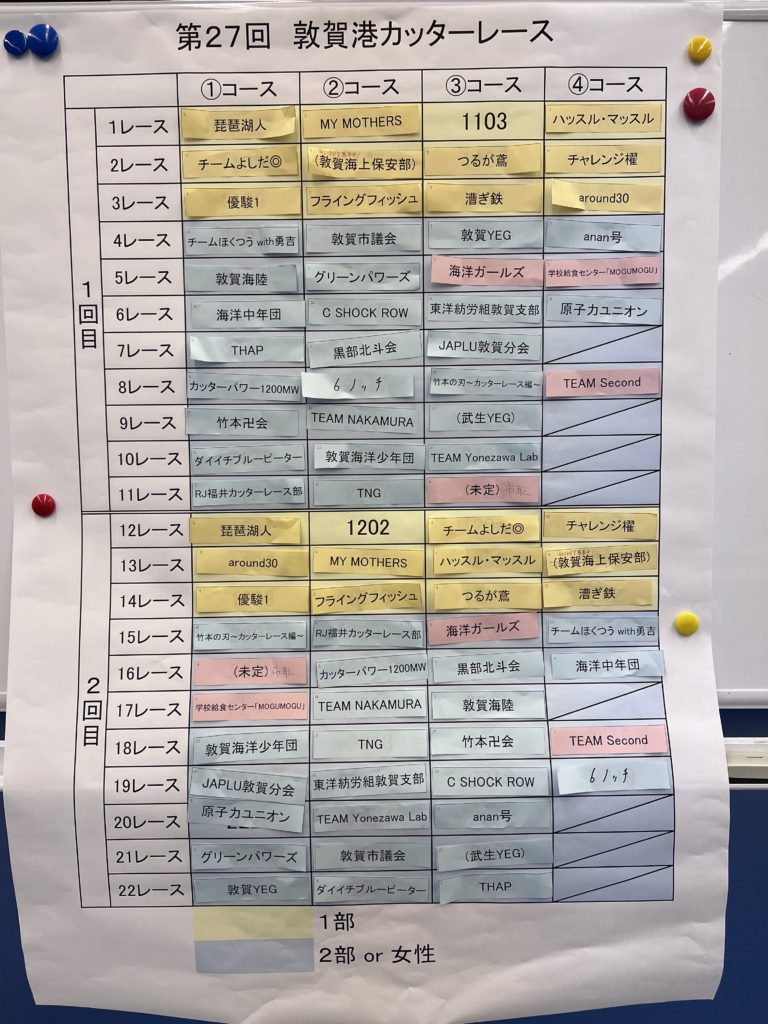

そのうちのひとつ、今年で27回を迎える「敦賀港カッターレース」は5月末に参加募集を締切り、開催に向け準備を進めるところ、昨晩は参加チームにお集まりいただいての「代表者会議」を開催しました。

昨年「35」であった参加チームは、今年「39」と4チーム増。

【代表者会議の様子(会場は、敦賀市総合運動公園体育館2階の研修室)】

目標の「50」チームには届かなかったものの、タイムの早い「1部」に11チーム、初心者を含む「2部」には24チーム、女性4人以上が漕ぎ手となる「女性の部」には4チームに参加申込みいただきました。

なお、久々に「女性の部」が成立するとともに、県外からも富山や大津などから4チームに参加いただき嬉しい限り。

代表者会議では、大会要項や注意事項の周知、クジによる組合せ抽選などを行い、参加チームも実行委員も「この季節が来た」と機運が高まったところです。

なお、大会本番は7月14日(日)。

すっかり敦賀の夏の風物詩として定着した「第27回 カッターレース」が、参加いただくチームの皆さんにとって気持ちの良い大会となるよう、実行委員会のメンバーと一緒に楽しみながら(ココが大事)準備していく所存です。

【組合せ抽選の結果。カラーを上手く表現したチーム名を見るだけで面白い!】

2024年6月21日

ブログ まちづくり

会期終盤の敦賀市議会は昨日、予算決算常任委員会を開催。

補正予算に係る各分科会長からの審査報告、討論、採決と進み、「第39号議案 敦賀市一般会計補正予算(第2号)」ほか2件について、原案通り認めるべきものと決しました。

今定例会も25日(火)の最終日を残すのみとなりましたが、最後まで注視いただければ幸いに存じます。

さて、昨日夕方は、敦賀市立看護大学で開催された講演会に参加。

同学では、大学と地域がともに育ち、人々の健康と福祉の向上に資するため、次世代看護の役割を議論し、教育研究の更なる発展に繋げる機会とすべく、本学看護系教員を中心とした「つるが発 次世代看護 あり方研究会」を立ち上げたとあり、研究会では、地創生看護や看護ケアの本質について学びを深め、併せて地域と協働した教育研究活動を積極的に展開したいと考えているとのこと。

その上で、今回の同研究会主催の講演会テーマは「地元創成看護という考え方」。

お招きした先生は、日本における看護界の第一人者であり、令和6年春には「瑞宝中授章」を受章された「南裕子」先生。

瑞宝章は公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げた方に授与される勲章ですが、南先生におかれては、日本看護協会会長、日本災害看護学会理事長のほか、国際看護師協会会長、世界看護科学学会理事長をはじめとする多くの学協会、日本学術会議の会員等の要職を歴任し、国内外の看護学の発展および看護教育に多大な貢献をされた方であり、南先生の話を聞こうと、本講演にはオンライン参加も含め、約300名の申込みがあったとのこと。

私はリアルに、看護大の教室にて拝聴した訳ですが、会場は教職員や学生さん、関係者で満員のなか講演がスタートし、南先生のやさしくも信念を感じる語り口のもと、約1時間半拝聴した次第です。

【会場内は撮影禁止でしたので、開催チラシを掲載いたします。】

「地元創成看護」と聞きなれない言葉に関して、まず「地元」については、事前に著書を調べると、以下の考えが示されていました。

「地方」という語は使いたくありませんでした。なぜなら「地方」の対になるものとして「東京」が想定されているからです。中央に対しての「地方」という消極的なスタンスは取りたくなかった。「地域」という語もまた不十分に思われました。個別性が薄まること、すでに多様な使い方がされていることなどが理由です。

また、「創成看護」に関しては、ご自身の経験として、阪神淡路大震災の被災地に入ることで、初めて兵庫県のことが分かったよう、実践の現場を持つことが看護学にとって大事なこととの基本的考えのもと、「創生」ではなく「創成」としたのは、地元はもとからそこにあるはずなのに,新たに生まれるとの表現に違和感を覚えたことから、地元のニーズに応じて自ら創っていくニュアンスを込めて「創成」としたとありました。

講演では、ご自身が学長を務められた高知県立大学(平成22年4月設置)で、健康長寿センターと地域教育研究センターを両輪に、全学を挙げて地域志向の大学「県民大学」として、本学への積極的なアクセスを県民に呼び掛け、平成24年には「地域教育研究センター」を設置し、地域と大学が共に生きていくための協働関係を構築したこと。

それまで、社会貢献は教職員が役割を担っていたが、学生がこれを担うことで、学生が(高知県内の)地域を活性化させたこと、なぜ今「地元創成」看護学が必要なのか、「地元創成」とは、係る特定の「地域や社会集団(地元)」が成立し、主体的、持続的に課題解決に向けた方策を創っていくことであること。

「地元創成看護学」とは、地元(home community)の人々の健康と生活に寄与することを目的とし、社会との協働により地元の自律で持続的な創成に寄与する看護学であるとし、松原客館などを例に、多くの歴史を有し、ユダヤ難民を受け入れた港を持つここ敦賀は大変素晴らしいまちであり、地元への愛着をもって、「地元ファーストだけど、世界とつながっている地元」をめざして取り組まれる旨、期待の言葉があったところです。

なお、事前に調べた中で、「地元創成看護学」はこうも述べられていました。

「地元創成看護学」は、普遍的ではない看護学の在り方を求めます。目の前にある現象から物事の真髄を見極めるという経験的(エンピリカル)な方法は、どの学問領域にも共通します。もちろん演繹的な方法もあるわけですが,私は前者を大切にしたい。それも、自ら進んで経験的な方法を行うことを。学生たちに地元創成看護学を教えるに当たっても、学生たちが自ら考え、解決したり、課題に跳ね返されたりする経験を通して、看護とは本当はどういう営みなのかを見いだしてほしいです。

この言葉を聞いて、思い返すのは、元日にあった能登半島地震による津波警報発令の際のこと。

高台にある同大学に避難された多くの住民に対し、車1台1台に「どうぞ中にお入りください」と声を掛けて回られたのは看護大学の学生ボランティアさんでした。

この対応に、避難されていた高齢者の先輩が大変感激され、涙ながらに私に教えてくれた訳ですが、こうした「地元」との結び付きがまさに「地元創成看護学」と通ずるのではないかと感じたところです。

講演の結びに先生からは、「大切なのは、大学のファンをつくること」、「卒業生が愛着を持てるような教育をすることが重要」とありました。

地元への定着=地元への貢献ではなく、今回お伺いした「地元創成看護学」という重要な視点を認識のうえ、今後の市立看護大学の取組みを応援するとともに、自身の立場においては、何か地元と大学を「つなぐ」役割ができないか考える次第です。

最後に、豊富なご経験から、多くのご示唆をいただいた南先生、このような貴重な機会を設定いただきました敦賀市立看護大学の皆様に感謝申し上げます。

« 古い記事